はじめに

最近の世界政治を眺めると、「常識を打ち破る」として支持を集める動きが目立ちます。アメリカにおけるトランプ氏の再登場、日本における参議院選挙での参政党の躍進は、その象徴的な事例といえるでしょう。その背景には、現代社会に深く根を下ろす「ポピュリズム(大衆迎合主義)」と「反知性主義」の存在があります。

ポピュリズムとは、大衆に耳触りの良い言葉を並べ、即時的な支持を得ようとする姿勢を指します。一方で反知性主義は、理性的な議論よりも感情的な訴えを重視する傾向を意味します。日本の政党でいえば、公明党や日本維新の会にその色合いが見られ、参政党にも反知性主義的な側面があるといえるでしょう。

このような政治手法は、論理的な議論を回避し、「難しい言葉で誤魔化しているのではないか」と相手を断じることで共感を得ます。さらに、人々の不安や不満を強調し、「我々の財産が侵されている」といった被害意識を煽り立てます。そして「早く気づくべきだ」と焦燥感を植え付けることで、その言葉は一気に広まり支持を拡大していきます。

もちろん、大衆の望みを政治が反映させること自体は民主主義にとって重要なことです。しかし、財政的な裏付けや制度的な実現可能性を欠いた政策は、持続性に乏しいという問題を抱えます。それでもこのような動きが支持されるのは、多くの人々が社会に対して閉塞感を抱いていることの表れではないでしょうか。

このブログでは、「ポピュリズム」と「反知性主義」という二つの視点から現代政治を捉え、なぜこうした風潮が広がり、多くの人々を惹きつけているのかを考えていきたいと思います。

常識とは?

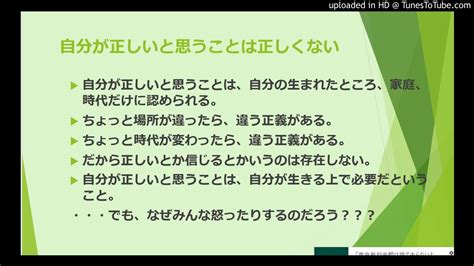

一般的に「常識」とは、多くの人々が「当たり前」だと考えている知識や価値観、判断基準のことです。

ただし、これは生まれつきのものではなく、社会や文化、時代によって形作られたものです。

常識が作られるしくみ

① 社会的学習と教育

家庭や学校、地域社会で「こうするのが当たり前だよ」と教えられることで、価値観や行動様式が身につきます。

例:ほとんどの国では人は殺してはいけませんが、戦争の時は推奨されます。また、日本では「靴を脱いで家に上がる」「年上を敬う」など罰則はないけど誰もが行っていましたが、死後になりつつあります。

② 習慣と共同体のルール

長い歴史の中で「みんながそうしている」ことが繰り返されると、それが当たり前とされます。

③ メディア・情報の影響

テレビ、新聞、インターネットなどを通じて広まった考え方が常識として定着することがあります。

例:「健康のために毎日1万歩歩くとよい」という考えも、メディアの影響で広まった面があります。

④ 権力や制度による規範化

国家や宗教、法律などによって決められたルールや価値観が、常識として根づくこともあります。

例:昔は左側通行か右側通行かも国によって違い、法律で定められて「常識」になりました。

常識は絶対ではない

- 常識は社会や時代によって変わります。

- 江戸時代には武士が刀を持つのが常識でしたが、今は持っていたら犯罪です。

敵を明確化するという手法

多くのポピュリズムと言われる運動では「敵」をはっきりさせます。

トランプ氏であればメディアや移民、ワシントンのエリートたち。

参政党でも、大手メディ・大企業・官僚・既存の政党が「国を悪くした犯人」とされます。

この構図はとてもわかりやすく、「私たち(国民)」と「彼ら(特権階級)」という単純な対立を生みます。

そして「彼らのせいであなたは苦しんでいる」というメッセージを繰り返すことで、多くの人の不満や怒りを集めます。

「自分たちは正しい」という物語

もう一つの特徴は、「私たちこそ本当の国民の代弁者だ」と主張する点です。

敵を批判するだけでなく、「自分たちこそ国を救う」「新しい政治をつくる」というメッセージを強調します。

そしてその根拠として、不確かな情報や偏ったデータを多用し、感情に訴えます。

複雑な議論や理屈よりも、「すぐにわかるストーリー」で人の心をつかむのです。

反知性主義とは何か?

ここで重要になるのが反知性主義という考え方です。

これは、学者や専門家、メディアなど「知識や理性で社会を導こうとする人たち」を信用せず、「本音」や「感情」を優先する態度を指します。

教授や専門家にも色々いますし、専門家は自称できます。それに学会での発表は、学会誌に載せる場合の査読に比べて、著しく低いと言えます。これは、発言の自由を制限しないためですが、発表があったと言っても学会が認めているわけではありません。

「エリートは国民をだましている」「専門家の言うことは信用できない」といった言葉は、多くの人の耳に心地よく響きます。

しかしそれは、社会を理性や議論で動かす力を弱めてしまう危うさを持っています。

常識は必要があって作られたものが大半です。

生活の不安が支える支持

なぜこうした運動が支持を集めるのでしょうか。

背景には、多くの人が抱える経済的・社会的な不安があります。

格差の拡大や将来への不安、長年の政治不信…。

これらの不満や不安が、敵を明確にしてくれる「わかりやすい言葉」に惹かれる土壌を作ります。

「自分たちは間違っていない」「悪いのは特権階級だ」という物語は、現状に不満を抱える人にとって強い救いになります。時代は急に変わると思わせるために「常識を打ち破る」といいます。

最近はナチスドイツを評価する人が増えています。彼らはナチスドイツが悪者である「常識」に反抗していると言えます。

ナチスドイツの主張の一部は

です。

私たちはどう向き合うか

ポピュリズムや反知性主義そのものがすべて悪いとは言えません。

既存の政治の問題を浮き彫りにし、人々の声を代弁する側面もあるからです。さらに世界に稀な民族と伝統であると多くの人に賛辞を送りますが、どこの民族も他の民族にない面を持ち、その民族独自の伝統を持っています。

しかし、所属する民族だけを特別視すれば、対抗して他の人も同じように訴えるでしょう。結局は社会は分断し、理性や対話を遠ざけ、感情だけで動く政治が主流になるでしょう。

だからこそ大切なのは、

-

簡単な物語を疑ってみること

-

異なる意見に耳を傾けること

-

データや根拠を確かめること

- 他の人々もリスペクトすること

一人ひとりが、感情に流されずに考える力を持つことが、民主主義を守るための第一歩なのかもしれません。

戦後教育=自虐史観

太平洋戦争では膨大な数の戦没者が出ましたが、その内実を見てみると、地位によって生き延びる確率に差がありました。皇族の中には兵士となった人もいましたが、戦死者は一人もいません。華族においても戦死者は出ていますが、その割合は一般兵士よりも低く抑えられていました。つまり、犠牲の重さは社会的地位と深く結びついており、貧しい層ほど多くの犠牲を強いられたといえます。

戦後、この現実をどのように語るかは教育の大きな課題となりました。リベラル派が主導した戦後教育を「自虐史観」と批判し、それを否定しようとする人々もいます。歴史認識をめぐる対立は今も続き、しばしば政治的な議論に利用されています。

同じ構図は、環境問題の議論にも見られます。たとえば「地球温暖化は存在せず、単なる気候の揺らぎにすぎない」と主張する人々がいます。しかし、この見解は科学的には多くの論文によって否定されています。確かに、ソーラーパネルや風力発電の設置が自然破壊を伴うことは事実ですが、それが地球温暖化そのものを否定する根拠にはなりません。

歴史や環境の問題に共通しているのは、人々が「耳に痛い事実」を避け、「安心できる否定論」に惹かれやすいという点です。しかし、現実から目をそらすことは問題の解決につながりません。大切なのは、痛みを伴う事実を直視し、それをどう克服していくかを冷静に議論していく姿勢ではないでしょうか。

おわりに

ポピュリズムは、多くの場合「大衆を心地よくさせる言葉」から始まります。

事実や本心は二の次にされ、「我々の利益を奪う敵がいる」と煽ることで支持を固めていきます。耳の痛い話は「敵が流す嘘」として退けられ、日本でも「反日」というレッテルが貼られ、「敵の手先」と決めつけられる人々が生まれました。

レッテル貼りとは、社会的な発言力を奪うことに他なりません。

また、ポピュリズムは「常識は一部のエリートによって作られ、世論は操作されている」と主張します。「常識を打ち破る」という言葉は、新しい世界の到来を想像させ、普段なら無視される極端な主張であっても、不安が渦巻く時代には大衆の心を惹きつけてしまうのです。

実際、ナチス・ドイツも経済的・社会的不安を背景に台頭しました。ヒットラーは信念を持ってあの様なことをしたと思います。だからこそナチ党が勢力を持ったのでしょう。つまり、「ヒットラー」は他人事ではありません。不安の時代にはポピュリズムが社会を大きく変える力を持つことがあるのです。

だからこそ私たちは、耳に心地よい言葉に惑わされるのではなく、歴史を振り返り、事実を確かめ、その本質を考えなくてはいけません。虐げられるのは何時もよく同じ人で、そう言った人が反知性主義の支持者に多いかも知れません。