はじめに

人類の長い旅――それが「グレート・ジャーニー」です。

ホモ・サピエンスがアフリカの地を出発し、やがて地球上のあらゆる地域へと広がっていった。その壮大な旅路を、ここで改めてたどってみたいと思います。

この旅は、単なる「移動」ではありません。

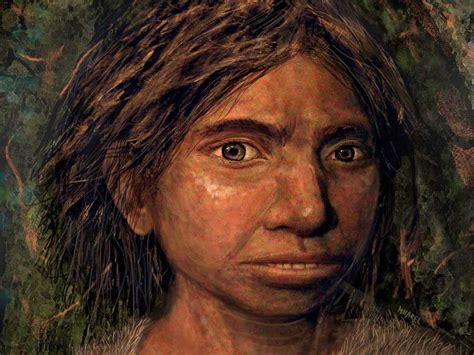

人類は各地で出会い、交わり、そして混ざり合いながら新たな文化を生み出してきました。古代の人々は海や山を越えて交易を行い、物や技術だけでなく、信仰や芸術までもを伝え合いました。その過程で、ネアンデルタール人やデニソワ人など他の古代人類との交雑も起きています。その痕跡は今も私たちのDNAの中に確かに残っています。現代人が国境を越えて混血児を生むように、太古の時代から人類は「出会い」と「融合」を繰り返してきたのです。

近年、古代DNAの解析技術が飛躍的に進歩し、人類の拡散と交流の実像が次々と明らかになっています。かつての「常識」が覆され、歴史の再解釈が求められる時代となりました。

本稿では、誤情報を排し、最新の科学的知見をもとに、人類が歩んできたこの壮大な旅――「グレートジャーニー」の軌跡を辿っていきます。

小さな群れから始まった人類

最近の古代DNA研究より全ての人類の祖先は、ミトコンドリア・イブと言われる1人の女性であると、一般には考えらています。つまり、ホモ・サピエンスは現在約77億人と推計され、海抜5100mの高地から北緯78度~南緯55度まで、村を作り、商業活動をしています。世界で一番高地にある村は、ペルーのアンデス山脈にある金鉱山の町、ラ・リンコナダ(La Rinconada)です。 調査研究のための施設などを除けば、世界最北の村は グリーンランド(デンマーク自治領)のシオラパルク (Siorapaluk)で、最南はチリ、ナバリノ島 と言われています。ホモサピエンスは社会単位はきわめて小さな集団になったと考えられ、それは家族を中心とした20〜50人ほどのグループが、いくつか集まって構成される「バンド集団」と呼ばれるものです。人類学では、この規模が平均しておよそ150人前後であったと推定されています。この数字は「ダンバー数(Dunbar’s number)」として知られています。

このような小規模な共同体の中で、人類は助け合いながら狩猟や採集を行い、子育てや知識の伝承を共有してきました。つまり、協力しあう社会性こそが人類の生存戦略の核であり、それが言語や文化の発達を促したのです。

過酷な環境を生き延びたのは、単なる力ではなく、互いに支え合う社会的知性だったのです。(これら認知革命を重視したのが「サピエンス全史」で、それは現在のさまざまの問題の基底になっています。)

現生人類(ホモ・サピエンス)の「出アフリカ(Out of Africa)」は、約7万年前に始まったとされる大規模な移動が最も知られています。

古代人類との交雑

ホモ・サピエンスは他の古代人類と交雑していたことがDNA解析によって明確に分かっています。ネアンデルタール人やデニソワ人は私たち日本人とって白人や黒人のような存在であったのかもしれません。また子孫が残せたのは遺伝子的に非常に近かったからでしょう。

-

ネアンデルタール人との交雑:

-

デニソワ人との交雑:

これらの交雑によって得られた遺伝子の一部は、現代人の体質や病気のリスクなどに影響を与えている可能性が指摘されています。

現代人類の拡散と交雑の歴史は非常に複雑で、古代DNA研究の進展により、定説が次々と塗り替えられている分野です。

【落合陽一】「今までの“常識”って何だったんだ」 定説が覆りまくる人類史!謎のデニソワ人の発見、『絶滅と生存』分けた理由、『縄文人と弥生人』の新説、 最新ゲノム解析が明かす現代人への“遺言”とは?

【落合陽一】人類最後のフロンティアは「イースター島」だった!ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは「お互いをどう見ていた?」絶滅した意外な理由、現生人類の起源の鍵“空白の30万年”とは?[再編ver]

さいごに

日本は四方を海に囲まれた島国であるため、陸続きの国境を持つ大陸国とは異なり、国境線(ボーダー)に対する具体的なイメージが形成されにくい側面があります。国境問題は存在しますが、物理的な障壁としての「壁」や「門」のような直接的な国境の緊張感は、国民の日常意識から遠いものになりがちです。

江戸時代の約260年間にわたる鎖国体制や、身分制度と藩による移動の厳格な制限(関所など)は、人々の「遠くへの旅(ジャーニー)」の概念や機会を大きく制約しました。これにより、国民の意識において、広大な移動や拡散といったスケールの大きな概念が、大陸の民族に比べ、育まれにくい文化的背景があると考えられます。

近年の古代DNA解析技術の飛躍的な進歩は、人類学や考古学に革命をもたらしています。これまで骨格の形態などに基づいて構築されてきた人類の移動、拡散、人種の分類といった知見は、DNA情報というより客観的な証拠によって次々と見直しを迫られています。そして、人類はお互いに影響し、絡み合っていました。速度は非常に遅く、現在と比べ物にならりませんが、交易は古代でも盛んでした。このことで誤認されている事も多いと思いますが、日本文化も世界の文化が交じり合い生まれてきたものです。