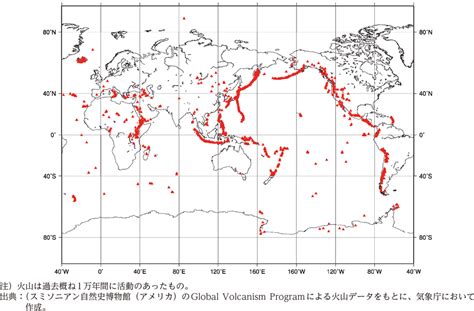

火山は、古代の人々にとって恵みと脅威の両方をもたらす存在でした。その象徴的な例がポンペイです。ポンペイは、古代ローマ帝国の繁栄した貿易都市でありながら、ヴェスヴィオ火山の噴火により壊滅しました。この都市の発掘調査により、売春宿があり、娼婦や娼夫が存在していたことが判明しており、当時の風俗や生活様式をうかがい知ることができます。

火山が古代文明にもたらした恵み

2. 鉱物資源の供給

火山活動は、金、銀、銅などの貴重な鉱物資源をもたらし、古代の人々はこれらを道具や装飾品、武器の製造に利用しました。特に火山地域での鉱石採掘は、多くの古代文明において経済的な繁栄を促しました。

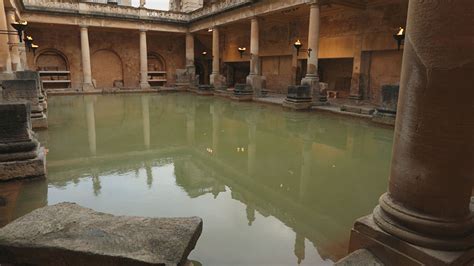

3. 温泉

火山活動によって形成された温泉は、健康増進や治療に利用されただけでなく、宗教的な儀式や社交の場としても機能しました。古代ローマの温泉施設はその代表的な例で、社交や政治の中心地としても活用されました。

火山が古代文明にもたらした脅威

1. 噴火による災害

大規模な火山噴火は、火砕流や溶岩流、火山灰の降下を引き起こし、周辺の人々や都市、農地に壊滅的な影響を与えました。ポンペイのように、ベスビオ火山の噴火によって一瞬にして都市が埋没する例もあります。

2. 気候変動

大規模な火山噴火は、地球規模の気候変動を引き起こし、冷夏や干ばつを招きました。これにより、作物の不作や飢饉が発生し、社会の不安定化を招くことがありました。特に、サントリーニ島の噴火は、ミノア文明に大きな影響を与えたとされています。

3. 社会の崩壊

噴火による災害は、社会の秩序を崩壊させ、文明が衰退する原因にもなりました。火山の活動による直接的な被害だけでなく、食料不足や人口減少による社会の崩壊をもたらすこともありました。

具体的な例

ポンペイ

紀元79年、ベスビオ火山の噴火によって、繁栄していたローマの都市ポンペイが一瞬にして火山灰に埋もれました。ポンペイの遺跡は、当時の生活をそのまま残す貴重な文化遺産として知られています。

ミノア文明

紀元前1600年頃、サントリーニ島の火山噴火が発生し、その影響でミノア文明が大きな打撃を受けました。この噴火は津波を引き起こし、クレタ島の都市や港を破壊しました。

マヤ文明

紀元431年頃のイロパンゴ火山の大噴火は、マヤ文明の衰退期の一因であった可能性が指摘されています。噴火によって作物の生産が著しく減少し、社会的・経済的な混乱が生じました。

さいごに

火山は、古代文明の発展に貢献しつつ、時にはその文明を滅ぼすほどの脅威にもなりました。火山の恵みである肥沃な土地や鉱物資源、温泉は文明の発展を支えましたが、一方で噴火による災害や気候変動は、社会を揺るがし、文明を衰退させる原因ともなりました。古代の人々は、火山との共存を余儀なくされ、自然の力に対する畏敬の念を抱きつつも、災害への備えを通じて知恵を蓄えていきました。