はじめに

人類の歴史は「移動」と「交易」の歴史でもあります。道が整備されるよりも前から、川や海は自然の「道」として人々を運び、物や文化を結びつけてきました。私たち現代人が、見落としやすいところですが、船の発達は単なる輸送手段にとどまらず、文化の広がりそのものを支える基盤となったのです。それが交じり合い文明となりました。

現在では道路や鉄道といった陸上交通が主流ですが、それは産業革命以降、石炭を用いた機関車やエンジンが発明・発展した結果にすぎません。それ以前の長い時代においては、船こそが物流の中心でした。さらに、当時の川には堰もなく、海岸線も埋め立てや地殻変動によって今とは大きく異なっていました。人の移動や物流を考える際には、こうした自然環境の変化も視野に入れる必要があります。

このように見ていくと、昔から文明は船による文化交流によって作られたとも言えます。

古代の舟の概念

1. 技術的概念

羅針盤がない時代、人々は自然の力を借りて航海していました。

大量の荷物を遠くまで運ぶには、陸路よりも水路が効率的でした。当時は羅針盤はありませんでしたが、太陽や月、星の位置を頼りに正確に航海し、風や潮流をうまく利用していたと考えられます。

現代に比べて夜は暗く、空気が澄んでいたため、当時の人々は今よりも優れた観察力で自然を読み解き、航海に役立てていたのでしょう。

-

最初の舟は、丸木舟(一本の大木をくり抜いたもの)や筏でした。

-

その後、板を組み合わせたり、帆を使ったりと発展し、より長距離・大量輸送が可能になりました。

-

ただの移動手段ではなく、「海や川を越える」という人間の力を超えた移動の象徴でした。

-

2. 宗教的・神話的概念

船は神話にはよく登場します。これは自分たちが渡来してきた民の子孫であることを物語っているのかも知れません。

-

日本神話では「天鳥船(あめのとりふね)」が登場し、神々が乗る船として描かれます。

-

古代エジプトでは「太陽の舟」があり、ラーが天空を渡る象徴として重要でした。

-

舟は「この世とあの世を結ぶもの」とも考えられ、葬送儀礼で舟形の副葬品が使われる例も多いです。

3. 社会的・経済的概念

-

舟は交易を広げ、集落同士や大陸との文化交流を可能にしました。

-

縄文時代から黒曜石や貝が広域でやり取りされており、舟がその基盤でした。

-

舟の発展は「水上交通ネットワーク」を生み出し、陸路より効率のよい輸送の象徴となりました。

海から見直す日本の歴史 -「寧波プロジェクト」がめざしたもの | Ocean Newsletter | 海洋政策研究所 - 笹川平和財団

https://www.isan-no-sekai.jp/report/8999

https://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/33851_0.pdf

https://www.tobunken.go.jp/materials/katudo/995986.html

4. 象徴的概念

-

「舟に乗る」ことは、共同体の一員として運命を共にすることを意味しました。

-

日本語にも「同舟相救う」「舟を漕ぐ」など、人生や社会を舟に例える表現が多いです。

-

古代人にとって舟は、生活手段であると同時に、人生や死生観を映す象徴でした。

川と船 ― 内陸の交易路

人類が最初に利用した輸送路は「川」でした。川は流れに乗れば楽に下ることができ、重い荷物も運べます。逆に上流へ行くときは船を曳いたり、帆を使って風を利用しました。

-

エジプトではナイル川が文明の大動脈となり、農産物や石材を運びました。

-

中国では黄河・長江が人や文化を結び、のちに大運河が内陸の物流を大規模に支えるようになります。

-

日本でも淀川・木曽川などが古代から輸送の要であり、城下町の発展とも深く結びついていました。

海と船 ― 交易の拡大

川から海へと活動範囲が広がると、交易の規模は飛躍的に拡大しました。初期の船は丸木舟でしたが、次第に外洋へ出られるように工夫され、丸木をくり抜いた船に板を合わせ、帆を立てる技術が発達しました。

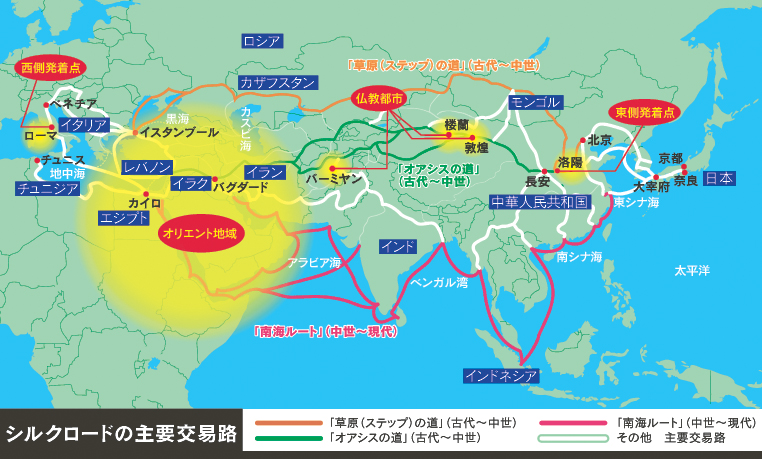

海のシルクロード ― 東西を結ぶ文化の道

シルクロードと聞くと砂漠の道を思い浮かべますが、「海のシルクロード」もまた重要でした。

中国南部や東南アジアからは陶磁器・絹・香料が積み出され、インド洋を経て中東・アフリカ、さらには地中海へと渡りました。逆に、西方からはガラス器や銀などが東へ運ばれました。

日本もこのネットワークに接続しており、奈良時代には遣唐使が唐の都・長安へ向かい、同時に異国の文物も海路で流入しました。瀬戸内海は「日本の内海シルクロード」とも言える存在であり、出雲・大和・九州を結ぶ文化交流の舞台でした。

古代ローマ帝国

ローマ帝国は地中海沿岸を支配し、ヨーロッパの形成やキリスト教の世界的な拡大に大きな役割を果たしました。彼らはギリシャ文明が築いた科学的思考や自然観を尊重し、自らの文化に取り入れることで、その知的遺産を継承・発展させたのです。

また、ギリシャ文字を発展させてアルファベットを生み出し、西洋の分析的な思考様式や医学の基盤を築きました。さらに、ローマ帝国の言語であるラテン語はヨーロッパ諸言語の源となり、英語もゲルマン語を基層としながらラテン語やフランス語から膨大な語彙を取り込みました。しかし、発音の変化と綴りの固定が一致しなかったため、現代に見られる「読みにくい英単語」が生まれることとなりました。

一方で、スウェーデン・ノルウェー・フィンランドといった北欧地域は、古代から中世にかけては長らく辺境とみなされていました。バイキングを生み、カナダにまで足を延ばした彼らも、コロンブスの時代にはヨーロッパ世界の中心からは外れていたのです。こうした北欧諸国が先進国として国際的に認められるようになったのは、第2次世界大戦後のことでした。

つまり、古代から中世にかけて「ヨーロッパ」と呼ばれたものの中心は、常に地中海世界のヨーロッパ大陸側にあったのです。そして、その繁栄を支えた最大の要因は、地中海を基盤とする海運にほかなりません。

東洋医学と西洋医学はなにが違う?治療家として覚えておきたい基礎知識 | 国試黒本

https://www.iken.ac.jp/work_books/19611/

東洋医学と西洋医学の違いは?それぞれが活躍する場面とは | 杜の都の漢方薬局「運龍堂」

第2章「西洋医学」と「東洋医学」、何がどう違うの?|〜“どこに行っても治らない”あなたのための医療の見方〜 |Tsugunosuke Kunii B.C.Sc / カイロプラクティック理学士(豪州)

船がもたらした文明の融合

当たり前のことですが、見落とされがちな点があります。それは、船や海路が単に物資を運んだだけでなく、宗教・技術・思想といった精神的・文化的な要素も運んだということです。古代文明を含め、私たちが「文明」と呼ぶものは、常に多様な文化の交流と蓄積の上に成り立っています。地域ごとに独自の特徴はあっても、完全に孤立した文明など存在しません。文明が栄えた場所には、必ず外部との交流があったのです。

-

日本に伝わった仏教は中国・朝鮮から海を渡ってきて、茶道や無常観など日本文化の伝統を築きました。

-

イスラム商人は海を通じてインド洋交易を支配し、香辛料のルートを握りました。

-

大航海時代にはヨーロッパが世界へ進出し、グローバルな交流が始まりました。

まとめ

古代から現代に至るまで、川と海は人類にとって「自然の高速道路」でした。船の技術が進歩するたびに世界は広がり、物と文化が交流しました。いま私たちが使っている調味料や陶器、宗教や思想の多くも、この「水の道」を通じて運ばれてきたものです。

船は人類の文明を押し広げた「時代のエンジン」と言えるでしょう。

船の年表

| 時期 | 出来事・特徴 |

| 紀元前8000年頃 | 世界各地で丸木舟が使用され始める。日本の縄文時代の遺跡からも丸木舟が出土。 |

| 紀元前4000年頃 | メソポタミアやエジプトで葦舟・帆船が登場。ナイル川で定期的な輸送が始まる。 |

| 紀元前3000年頃 | エジプトで大型帆船を建造し、紅海・東地中海での航海が発達。 |

| 紀元前2000年頃 | フェニキア人が地中海交易を広げる。造船技術・航海術が飛躍。 |

| 紀元前1500年頃 | ミケーネ文明やクレタ文明で大型船が活躍、オリーブ油やワインを輸出。 |

| 紀元前1000年頃 | 中国で揚子江・黄河の舟運が発達。カヌーから板を組んだ船へ。 |

| 紀元前500年頃 | ギリシャで三段櫂船(トリレーム)が登場、軍事・交易に活躍。 |

| 紀元前221年 | 秦が中国を統一。内陸輸送のための運河建設(霊渠)開始。 |

| 紀元前206年~220年 | 漢代、中国と西方を結ぶ「陸のシルクロード」と並行して「海のシルクロード」が成立。広州から東南アジア・インド洋へ交易路が伸びる。 |

| 1世紀 | ローマ帝国、インド洋交易に参加。紅海経由でインド・東南アジアへ。 |

| 3世紀 | 日本で古墳時代。朝鮮半島や中国からの渡来人が造船技術を伝える。 |

| 4世紀 | 倭の国が朝鮮半島や中国南朝と外交・交易。瀬戸内海が交易路として発展。 |

| 7世紀 | 遣唐使が開始。日本から唐へ定期的に渡航。海のシルクロードに本格的に参加。 |

| 8世紀 | 奈良時代、唐からの仏教・文物が海を通じて流入。新羅・渤海との海上交流も活発。 |

| 9~10世紀 | アラブ商人がインド洋を支配。香料・象牙・絹の交易が盛ん。 |

| 11世紀 | 中国でジャンク船(多層甲板・大型帆船)が発達。宋代の海外交易が拡大。 |

| 13世紀 | モンゴル帝国の拡大により、陸と海のシルクロードが再び活発化。元寇により日本も外洋航海の緊張を経験。 |

| 15世紀前半 | 鄭和の大航海(明)。巨大な宝船艦隊がインド洋へ遠征し、東アフリカまで到達。 |

| 15世紀末 | ヨーロッパの大航海時代開始。コロンブスが大西洋を横断、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開く。 |

| 16世紀 | ポルトガル・スペインがアジア交易に進出。マニラ航路で日本の銀が世界経済に組み込まれる。 |

| 17世紀 | オランダ・イギリスが東インド会社を設立。帆船時代の最盛期。 |

| 19世紀前半 | 蒸気船が登場し、航海が安定・高速化。国際貿易が飛躍的に拡大。 |

| 19世紀後半 | スエズ運河(1869年)、パナマ運河(1914年)の開通により世界の海上輸送が短縮化。 |

| 20世紀 | ディーゼル船や鉄鋼船が主流に。コンテナ船が登場し、海運が効率化。 |

| 21世紀 | 巨大コンテナ船・LNG船が世界物流の基盤に。自動運航船の研究も進む。 |