はじめに

スポーツの国際大会で、見知らぬ自国選手に声援を送り、勝利に涙する。あるいは、故郷の話題を聞いて胸が熱くなる。こうした感情の根底には、「家族愛」や「郷土愛」といった、人間に深く根ざした心理があります。これらの感情は、私たちを強く結びつける一方で、感情的な歪みや排他性を生み出す危険性も秘めています。

さて、ナショナリズム(民族主義)は「家族愛」や「郷土愛」の延長線でしょうか?

一度、この事を考察てみましょう。

人類社会の基盤

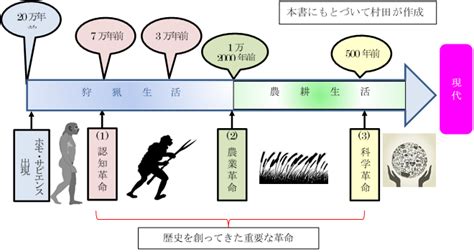

1. 認知革命:人類史最大の転換点

-

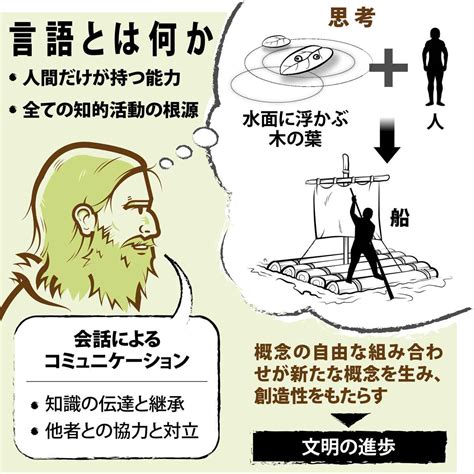

約7万年前の「認知革命」は、人類の生存戦略における最も大きな飛躍でした。

-

肉体的には非力だったホモ・サピエンスが生きてゆくために獲得したのが「認知革命」でした。これで直接知らない人でも繋がることが、出来るようになりました。

-

この能力により、血縁関係を超えた大規模な協力体制が可能となり、現代につながる巨大な社会が形成されました。

-

「神」「法律」「貨幣」「国家」といった実在しない概念を信じ、制度化できたのも、この虚構を信じる力の結果です。

- 「大規模な言語」が作られたのも「認知革命」の為です。

-

人間社会は、「虚構を信じる力」という土台の上に成り立っています。この作り出された虚構信じる行動は、種族の存続を高める能力に対して報酬系ホルモンが使われた結果として生まれたものです。

-

個人の直接的な利益に繋がらない場合もありました。(多利的)

- 動物では親族や顔見知りでは多利的行動がありますが、認知革命を経たホモサピエンスでは、多利の対象が大きく広がりました。

2. 虚構としての「国家」と「ナショナリズム」

-

「国家」や「民族」といった概念は、赤の他人同士が「私たちは仲間だ」という虚構を共有し、信じ合うことで成立しています。

-

ナショナリズムは、この虚構に「愛」や「誇り」といった感情を与え、個人に帰属意識(アイデンテティー)と生きる意味をもたらしました。

3. ナショナリズムを駆動するドーパミン報酬システム

-

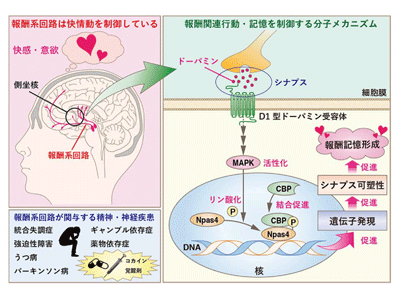

ドーパミンは本来、食料獲得や生殖といった生存や種の存続に直結する行動に対する「快感」や「やる気」という報酬を与える神経伝達物質です。

-

人間はこの報酬システムを社会的な行動からも得られるようにしました。

-

「所属集団の勝利」や「自国への称賛」といった間接的な出来事に対しても、私たちの脳はドーパミンを放出し、快感を得るようにできています。

-

つまり、ナショナリズムは「間接的な報酬システム」によって成立する心理構造です。

-

「国家」という目に見えない虚構が私たちに強い一体感や誇りをもたらすのは、このドーパミンの働きによるものであり、同時にこの仕組みが政治的に利用されやすい要因ともなっています。

「国家」と「民族」

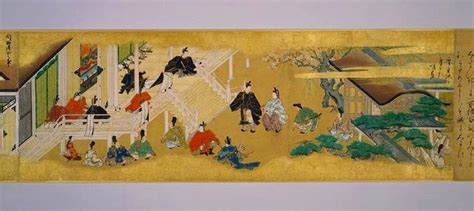

「国家」や「民族」という概念は、血縁や地理的つながりを超えて、赤の他人同士が「私たちは仲間だ」と信じることで成立します。この信頼の基盤は、宗教や文化、教育を通じて繰り返し強化され、やがて感情として内面化されます。

その感情的な支えこそが民族主義(ナショナリズム)です。

ナショナリズムは、虚構を「愛」や「誇り」という形で体験させ、個人に帰属意識と生きる意味を与えます。

しかしそれは同時に、他者を排除し、異質な存在を敵視する危険な側面も持つことがあります。敵を作り、脅威を煽る事は味方の支持を固める古今東西使われてきた手法です。(第2次世界大戦における日本でも、中国人をチャンころと呼び、朝鮮人を含めて「三国人」とし蔑み、鬼畜英米と国民を煽りました。)

報酬系の働き

脳科学の視点から見ると、ナショナリズムの感情は「ドーパミン系」の働きと深く関係しています。

ドーパミンは、報酬を得たときに分泌される神経伝達物質で、「快感」や「やる気」を生み出す源とされています。これは本来、生存に直結する行動――たとえば食料(餌)を得ることや、生殖行動を促すための仕組みとして働いています。また、苦痛に耐えるための重要な働きにも関与しています。

ホモサピエンスは、この報酬システムを社会的な事にも拡張しました。後で詳しく説明しますが、このことが認知革命です。たとえば、「自分の所属する集団が勝利した」「自国が称賛された」といった出来事でも、私たちの脳はまるで自分自身が直接褒められたかのようにドーパミンを放出し、快感を得ます。

つまり、ナショナリズムとは「間接的な報酬システム」によって成立する心理構造なのです。この仕組みは、人々に一体感や誇りを与える一方で、政治的に利用されやすいという側面があります。

「国家」や「民族」という概念が、実際には目に見えない“虚構”でありながら、私たちの脳に強い快感をもたらすのは、まさにこのドーパミンの働きによるものです。モルヒネなどの麻薬と作用は似ていて、ギャンブル依存にも関係していると思われています。

認知革命と報酬系

1. 「認知革命」とは

歴史学や人類学の文脈(例: ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』)における「認知革命」とは、約7万年前〜3万年前に、ホモ・サピエンスの認知能力が飛躍的に向上した出来事を指します。

主な特徴は以下の通りです。

-

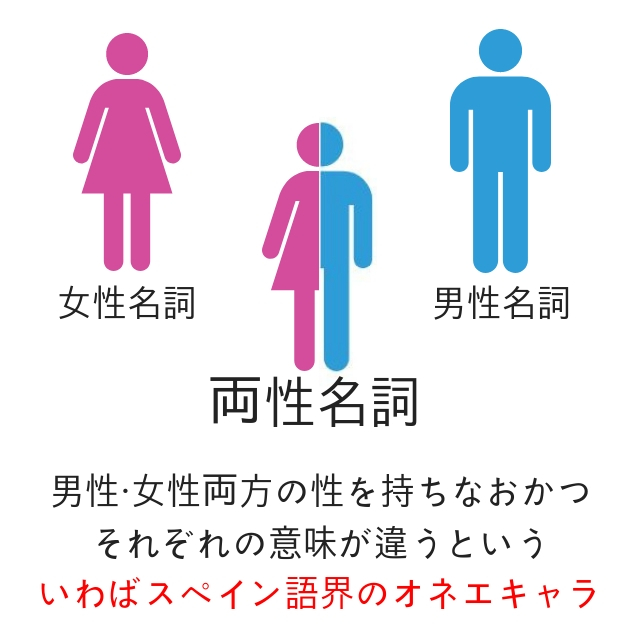

虚構の創造能力: 実在しないもの(神、国家、お金、法律など)を共通の虚構として信じ、大規模な協力を可能にしたこと。

-

柔軟な言語: 複雑な思考や情報を伝達できるようになったこと。

2. 虚構(抽象的概念)と報酬系

認知革命によって生まれた「虚構」(国家、宗教、お金、名誉、地位など)は、人間にとって極めて強力な「二次的報酬」となりました。

-

ドーパミン(意欲)の対象の拡大:

-

集団協力の動機付け:

3. 複雑な認知と報酬予測

認知能力の向上は、報酬系の基本的な機能である「報酬の予測と学習」をより高度にしました。

-

長期的な報酬の予測: 複雑な情報処理により、動物が目先の食べ物を求めるのに対し、人間は数年後、数十年後の目標(例:昇進、大学合格、老後の生活)を具体的に予測し、その期待によってドーパミンを分泌させ、持続的な意欲を維持できるようになりました。

-

「予測誤差」の複雑化: 複雑な認知により、目標達成の可否や報酬の大きさをより詳細に予測できるようになり、その予測とのギャップ(予測誤差)に対するドーパミンの応答も複雑化し、より洗練された学習と意欲の調整を可能にしました。

認知革命は、報酬系という動物が持つ普遍的なシステムを、人類の大規模協力や文明の構築といった極めて高度で抽象的な行動の動機付けに利用することを可能にした、と言えます。

4. 間接的な煽て ― 「警戒されない称賛」の仕組み

この構造を最も巧みに利用するのが、「間接的な煽て」です。

人間は、他者から直接「あなたは素晴らしい」と言われると、利害や下心を疑い警戒します。

しかし、「あなたの属する国民は偉大だ」「我が国の文化は世界に誇れる」といった集団を賛美する言葉には、警戒心を抱きません。

それどころか、聞き手は「自分の属する集団=自分自身」が称賛されたと感じ、ドーパミンが分泌され、誇りや感動を覚えます。

こうして個人の承認欲求を刺激しながら、無意識に忠誠心を高めるという構造が形成されるのです。

5. 内集団バイアス ― 「我々は正しい」という錯覚

この「集団への誇り」は、しばしば内集団バイアスを強化します。

つまり、「自分たちの行動は正しく、外部は敵対的だ」という認知の歪みが生まれるのです。

戦争や排外主義、陰謀論的な物語は、この心理メカニズムを利用して広がります。

「我々は被害者だ」「外部が我々を脅かしている」という物語が共有されると、人々は強い一体感を感じます。

しかしそれは理性ではなく、恐怖と同調によって結束した脆い共同体です。

6. 感情の動員 ― トランプ現象に見るポピュリズムの手法

現代政治において、この感情の動員を戦略的に活用したのがドナルド・トランプ氏です。

彼は怒りや不安、疎外感といったマイナス感情を刺激し、「敵」と「味方」の単純な構造を提示しました。

それによって支持者は「自分たちは正義の側だ」という満足感と共感を得、強い忠誠心を抱くようになります。

この手法は、ナショナリズムの心理的メカニズムと同じ構造です。

感情が動員されることで、事実よりも「物語」が真実のように感じられ、社会全体の理性が麻痺していきます。(反知性主義)

7. ナショナリズムは「間接的な煽て」の集大成

民族主義とは、まさに「警戒されない称賛」と「ドーパミン報酬」の集大成です。

それは、直接褒められることへの不信感を回避しながら、個人に強烈な誇りと帰属感を与え、無意識の忠誠心を生み出す仕組みです。

この構造が政治や社会に利用されるとき、「国家」や「民族」という虚構は、人々を動かす最強の感情装置となります。

そこには、認知革命で得た「虚構を信じる力」が、人間自身を支配する力へと転化するという皮肉があるのです。

8. 理性的共感 ― 「虚構」を超える人間の知恵

しかし人間には、もう一つの進化の力があります。

それは、感情を理解しながらも支配されず、他者を受け入れる理性的共感の力です。

「国家」も「民族」も、私たちが共有している物語=虚構にすぎません。

その事実を理解したうえで、多様な価値観を尊重し、理性と感情のバランスを保つことこそ、現代人に求められる成熟です。

ナショナリズムを「否定」するのではなく、それを「理解」し、「制御」する。

それが、認知革命で得た虚構を超える、人類の次なる知的進化への道ではないでしょうか。

「カルト教団」と「報酬系」

「カルト教団」と「報酬系(脳内麻薬)」の関係は、脳科学・心理学の観点から見ると非常に密接です。

カルト教団が狙う「報酬系」

カルト教団は、信者の「脳内報酬システム」を巧みに利用します。

その基本構造は、薬物依存やギャンブル依存と非常によく似ています。

不安の植え付け → 安堵の報酬

-

「あなたは罪深い」「このままでは地獄に落ちる」など恐怖や不安を与える。

-

その後、「救われるには〇〇をすればよい」と提示。

-

教義に従うと安心感・達成感が得られ、ドーパミンが分泌される。

不安 → 安堵 → 快感 のサイクルが形成され、信者は心理的に依存します。

集団の中での「愛」と「承認」

-

カルトでは「あなたは特別」「仲間だ」「選ばれた人だ」と言われる。

-

これによりオキシトシンが分泌され、強い帰属感・愛着を覚える。

-

教団の外では得られない「絆」が強化され、離れられなくなる。

修行・祈り・儀式によるトランス状態

-

長時間の祈り・絶叫・瞑想・断食などで脳に苦痛をあたえる。

-

エンドルフィンやドーパミンが過剰に分泌され、「恍惚感」や「覚醒感」を感じる。(トランス状態)

-

教団はこれを「神との一体感」や「悟り」と説明する。

- オウム真理教など多くの宗教で使われ、私たちが理解できない原因で、抜け出すのは麻薬を止めさせることに似て難しい作業となります。

おわりに

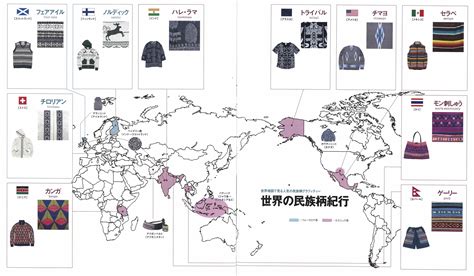

宗教とカルト宗教があるように、民族主義 と 郷土愛・家族愛に境界はありません。しかし、一部のカルト宗教では社会的な問題を引き起こしたとして、解散命令や監視対象としています。民族主義は伝統の文化や帰属意識を称賛する主張で、世界中にあるすべての民族や国家を対象とするものだと思います。自分が属する「民族」や「国家」だけを称賛し、他の民族や国家を蔑むことではないと思います。それゆえに、全ての「民族」「国家」をリスペクトすべきです。排他的なある種の民族主義は特定されるべきだと思います。