はじめに

総力戦と国民の動員: 第一次・第二次世界大戦のような総力戦では、兵士だけでなく、銃後で働く労働者、食料や物資を節約する国民など、国全体が戦争遂行体制に組み込まれます。このような状況下で、国民を一つにまとめ、犠牲を厭わないようにするために、民族主義が利用されました。「自国を守るため」「民族の誇りを守るため」といったスローガンは、国民の強い連帯感と敵国への敵愾心を煽るのに効果的でした。

植民地での民族主義: 植民地でも、宗主国との独立戦争や抵抗運動を通じて民族主義が形成されました。共通の敵(宗主国)と戦うことで、異なる部族が「一つの民族」としてのアイデンティティを確立するきっかけとなりました。

米ドルの基軸通貨化と経済変化

ドルの基軸通貨化

第二次世界大戦後、米ドルはブレトンウッズ体制のもとで「金と交換できる唯一の通貨」とされ、国際取引の決済において圧倒的な地位を占めるようになりました。各国の政府や企業は国際貿易や金融取引のためにドルを保有せざるを得ず、ドルは基軸通貨となりました。

1971年に米国は金との兌換を停止し、金本位制から管理通貨制度へ移行しました。これによりドルは「金の預かり証」から、米国政府の信用に基づく法定通貨へと変わり、中央銀行は金準備に縛られない通貨発行の自由を得ました。その結果、ドルは米国経済と軍事力を背景に、国際金融の中核として膨大に流通するようになりました。ドルの需要が増したという事で、供給量と需要量のタイムラグが大きくなりました。これが米政府の双子の赤字の処理を難しくしました。

現在、米国における貨幣は政府が発行し、紙幣はFRBが発行主体ですが、印刷自体は財務省の印刷局が担い、法的には「FRBの負債」として存在しています。

ブレトン=ウッズ会議/ブレトン=ウッズ体制

ブレトン・ウッズ協定 - Wikipedia

【ブレトンウッズ体制】目的や内容、問題点などわかりやすく解説│Web大学 アカデミア

米国経済の構造転換

米国は高コストな製造業では新興国と競争できないと判断し、ソフトウェアやITサービスなどの知識集約型産業へと軸足を移しました。ネットを中心としたデジタル技術を活用し、現地の人材を活かすビジネスモデルを構築することで、労働コストの高さを克服してきました。

ソフトウェアは開発に多大なコストを要するものの、一度完成すれば低コストで無限にコピー可能であり、利益率は製造業をはるかに上回ります。この仕組みにより、成功した企業には巨額の利益が集中し、多数のビリオネアが誕生しました。その一方で、従来の製造業に従事していた労働者は取り残され、賃金停滞や雇用不安に直面しました。こうした地域は「ラストベルト(Rust Belt)」と呼ばれています。

さらにラストベルトには、米国移民初期の価値観を重視する人々が多く、福音派や聖書無謬説が今なお息づいています。多くの日本人は笑うかもしれませんが、聖書から導かれた「地球は紀元前4004年10月23日(日曜日)の夜に創造された」という話は、彼らにとって信仰ではなく現実であります。そして、科学的な説明を「見てもいないのに事実だと思い込んでいるだけ」と退けます。聖書と矛盾する情報は「フェイクニュース」とされ、SNSを通じ拡散していくのです。こうして、多くの「陰謀論」や「都市伝説」が生まれました。

バイブル・ベルト - Wikipedia

反知性主義 - Wikipedia

日本の対応

日本でもかつてはソフトウェアエンジニアリングの発展が見られました。しかし、行政はこうした変化を十分に理解・支援できず、むしろ芽を摘んでしまう結果となりました。これが長期不況を招いた一因であると考えられます。

一方、EUではマイクロソフトやアップルなどの巨大IT企業に対し、優越的地位の乱用によって不当な利益を得ているとして、繰り返し訴訟や規制が行われています。ところが日本では、ほとんどこうした動きが見られません。その背景には、行政機関の上層部にソフトウェアやデジタル技術に精通した人材が不足していることがあると思われます。

日本の官僚組織には、変化を嫌う体質や、「難しいことは混乱を招くから避けるべきだ」という文化的傾向があります。その結果、新しい技術や産業構造の変化に柔軟に対応できず、国際的な競争力を失う一因となっています。

近年、日本の歌手やアスリートでも世界的に活躍する人々が増えてきました。これは単なる個人の才能だけでなく、グローバル化とSNSの影響が大きいと考えられます。SNSを通じて、国境を越えて情報や評価が直接共有され、国内にとどまらず世界的な舞台に直結する環境が整ったからです。

この仕組みの基盤には、インターネットを中心としたソフトウェアエンジニアリングがあります。つまり、情報技術の発展が文化やスポーツの分野にまで波及し、日本から世界へと活躍の場を広げる土壌を作り出しているのです。

Winny事件 - Wikipedia

プラザ合意 - Wikipedia

経済 - Wikipedia

経済システムと政治情勢の概観

1. 資本主義の基本構造

資本主義は「お金(資本)がさらにお金を生み出す」仕組みによって、人々が「昨日より今日が良くなった」と実感できる経済システムである。

2. 好不況の循環

しかし需給予測は難しく、供給過剰になれば価格が下落し、企業は損失や倒産に追い込まれる。このため景気は好況と不況を繰り返す。

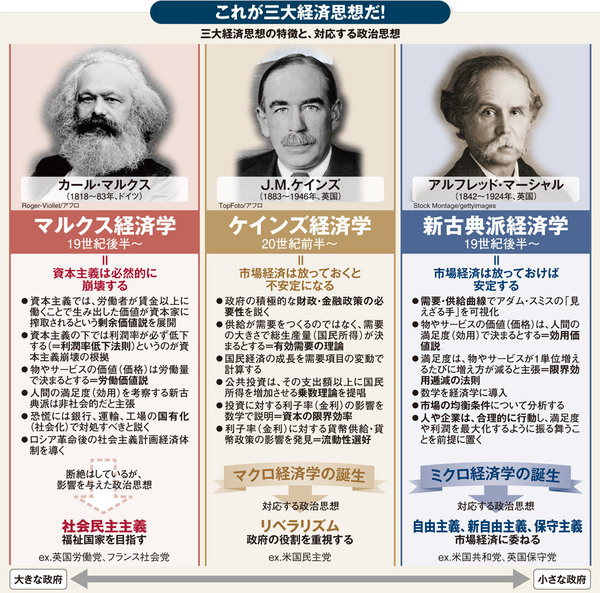

19世紀、マルクスとエンゲルスは科学的分析を取り入れ、現体制の矛盾を体系的に批判。社会構造そのものを転換する「革命」を提唱し、既存のパラダイムを根本から変える必要を説いた。

4. 修正資本主義の登場

既得権益層は革命を避けるため、資本主義を一部修正。第二次世界大戦後、連合国側は民主主義と格差是正を理念とし、累進課税や再分配を軸にした「大きな政府」モデルを構築した。

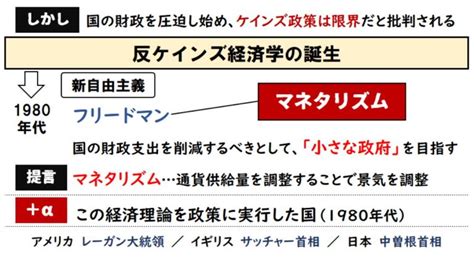

5. 大きな政府から小さな政府へ

大きな政府は格差是正に一定の効果をもたらしたが、同時に汚職や非効率の温床にもなった。この批判から小さな政府志向が広がり、累進性は弱まり、格差が再び拡大した。

ベルリンの壁崩壊は、ソ連の弱体化と東欧諸国の民主化の動きが結びついて起こった出来事でした。それは単なる物理的な壁の崩壊ではなく、冷戦というイデオロギーの対立構造が終焉を迎えたことの象徴です。この出来事を契機に、東欧諸国の共産主義体制が次々と崩壊し、最終的には盟主であったソ連邦自身も崩壊へと向かいました。これにより、労働組合の意義は小さくなり、また、各国政権も労働者の存在を意識しなくなりました。このことで経済格差は拡がりました。

7. 人々の不安の増大

格差拡大に伴い、不安を抱える人々が増加。「癒し」を謳う施設が街に溢れ、FIRE(早期リタイア)や「静かな退職」、引きこもりなど、社会との距離を置く生き方を選ぶ人も目立つようになった。

8. 新しい指導者と政党の台頭

こうした状況の中で、新しい指導者や新しい政党を求める声が高まり、「日本維新の会」以降、新興政党の数は増えている。

安倍内閣 - Wikipedia

7. 新しい指導者と政党の台頭

こうした状況の中で、新しい指導者や新しい政党を求める声が高まり、「日本維新の会」以降、新興政党の数は増えています。

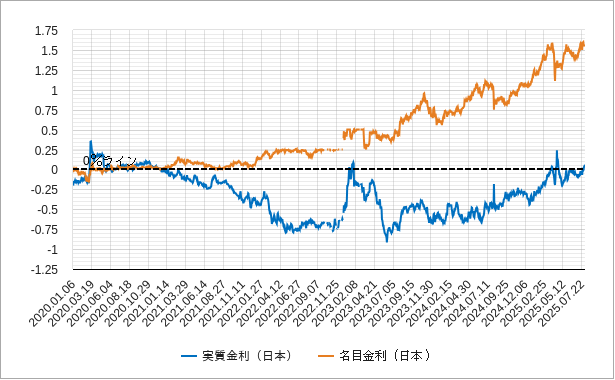

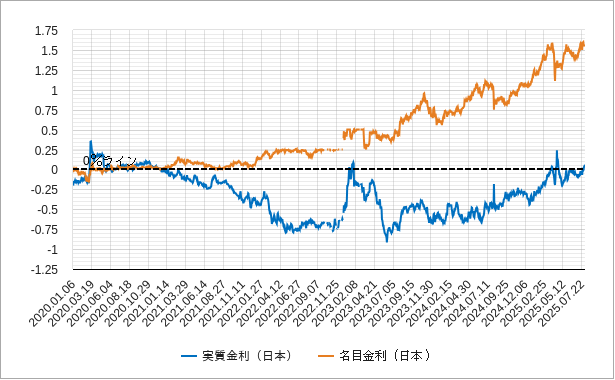

実質金利とは、概ね「名目金利-インフレ率」で表されます。

実質金利がゼロであれば、将来の購買力は現在と変わらず、生活水準も維持されます。

しかし、マイナスになると同じ金額で買えるものが減り、生活は貧しくなります。逆にプラスであれば、購買力が増し豊かになります。金利を考える時には実質金利で考え、名目金利は参考データとします。

下図を見ると、名目金利の上昇とともに実質金利はマイナスに転じ、日本国債も実質的にはマイナス金利です。

この状態では売上不振も当然であり、財務省が国民を軽視していると感じられます。今後は金利を引き上げ、需要が回復する水準を探る動きが予想されますが、金利上昇は国家財政を圧迫し、日銀保有の国債価格下落を招くため、政策判断は難しいところです。

これほど状況が行き詰まっている理由は何か。私は、その原因が現政権の金融政策にあるとは思っていません。日本経済の衰退は、バブル崩壊により起きました。そして、バブル経済はプラザ合意で始まったと言われています。この頃からの社会情勢を見ていきましょう。

日本の経済な流れと安倍政権

1985年のプラザ合意により、急激な円高が進行しました。輸出産業への打撃を緩和するため、日本は金融緩和を行い、結果としてバブル景気を引き起こします。この時期、不動産や株式の価格は異常な高騰を見せ、「土地神話」や「株価永遠上昇説」が信じられていました。しかし、バブル崩壊後は資産価格が暴落し、日本は長期不況=「失われた30年」に陥ります。

バブル経済で税収が増えたため、竹下内閣は地方創生事業の資金として、地方自治体に一律1億円をだしました。

資本主義のタイムラグ

基軸通貨(米ドル)を発行するアメリカも、この資本主義の「行き詰まり構造」から逃れることはできません。基軸通貨は世界的な需要があるため、問題が顕在化するまで大きなタイムラグが生じます。バイデン政権もこの構造的問題を克服できず、その不満が政治的エネルギーとなって「トランプ現象」を生み出しました。

経済格差という資本主義のエンジン

資本主義は本来、格差をエンジンとして成長してきました。成功すれば利益を得て、失敗すれば市場から退出する。格差は競争の結果であり、効率化や革新の原動力となります。ただし、この仕組みはお金を使う事が、前提です。累進課税などによる再分配が不可欠で、格差を放置すれば経済的・社会的な不安定を招きます。20世紀までは労働運動によりある程度解消していましたが、ベルリンの壁が無くなり、ソ連邦を中心とした共産圏は崩壊しました、中国には市場経済の国となり、共産党独裁だけの権威コックとなりました、経済格差は著しく、平均輸入が少ないにも関わらず、ビオネリアの数は米国に次いでいます。

「小さい政府」と再分配機能の崩壊

近年は「小さい政府」志向が強まり、再分配機能が弱体化しました。その結果、資産を多く持つ人々は経済的な影響力=社会的影響力を強めています。これは単なる金持ちではなく、政治や世論、企業戦略にまで影響を及ぼす存在です。こうして超富裕層=ビリオネアが次々に誕生し、その存在が資本主義の新たなエンジンとなっています。

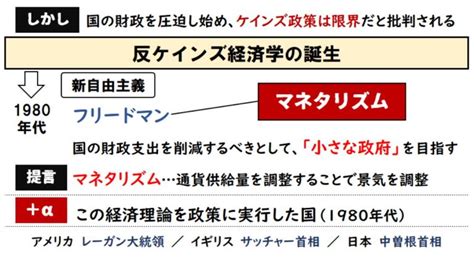

安倍政権は、国債発行によって景気を下支えしました。黒田日銀は、政府が発行するほとんど金利の付かない国債を長期にわたり大量購入し、財政面からも支え続けました。「異次元の金融緩和」とは「市場経済を無視して、金利が低い日本国債を買う」と言う意味です。

その結果、国債残高は異常な水準まで積み上がり、政策金利を引き上げれば既発国債が大幅に値下がりするため、金利を上げにくい状況になっています。

黒田東彦 - Wikipedia

安倍内閣 - Wikipedia

近年の物価高騰の主因は、経済的実力を超えた円安です。その背景には、特にアメリカとの金利差があります。円安は輸入物価を押し上げ、さらに昨年・今年の異常気象による不作が重なり、食料や日用品の価格が急騰しました。これにより庶民の生活は大きく圧迫されています。

もし耐えきれず金利を引き上げれば、国債利払い負担の増加に伴って公共サービスの削減や国民負担率の上昇を招き、国民生活をさらに苦しめます。その結果、財務省前での抗議デモが発生する事態となりました。

| 国など |

政策金利 |

| アメリカ |

4.25%–4.50% |

| イギリス |

4% |

| カナダ |

3% |

| ユーロ圏 |

2% |

| 日本 |

1% |

安倍晋三氏は、自著『美しい国へ』で掲げた理念をもとに政治を進めました。

第2次安倍政権、突然の幕引き 最長記録更新したばかり:朝日新聞

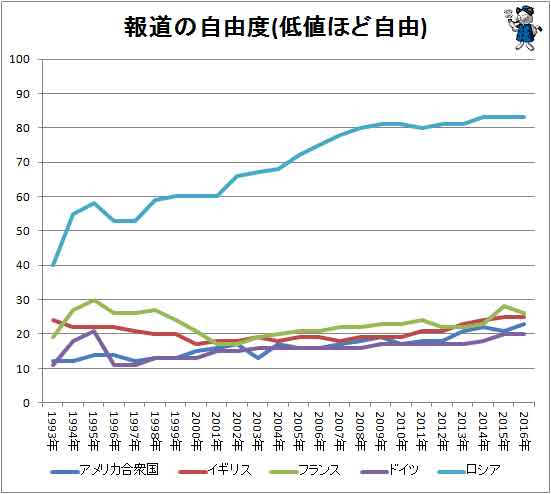

その過程で、自身に対するマスコミや専門家からの批判を「反日」として切り捨て、その論法を支える実動部隊を各分野で養成しました。

このネットワークは現在も機能し続けており、参政党の躍進や石破茂氏の退陣など、政界や世論に大きな影響を与えています。

安倍政策は、『美しい国へ』構想が主眼で、経済対策は二の次であった事が解ります。ですから、経済対策を期待していた人からは信頼されなくなった一方で、『美しい国へ』構想を支持する人からは絶賛されるのでしょう。

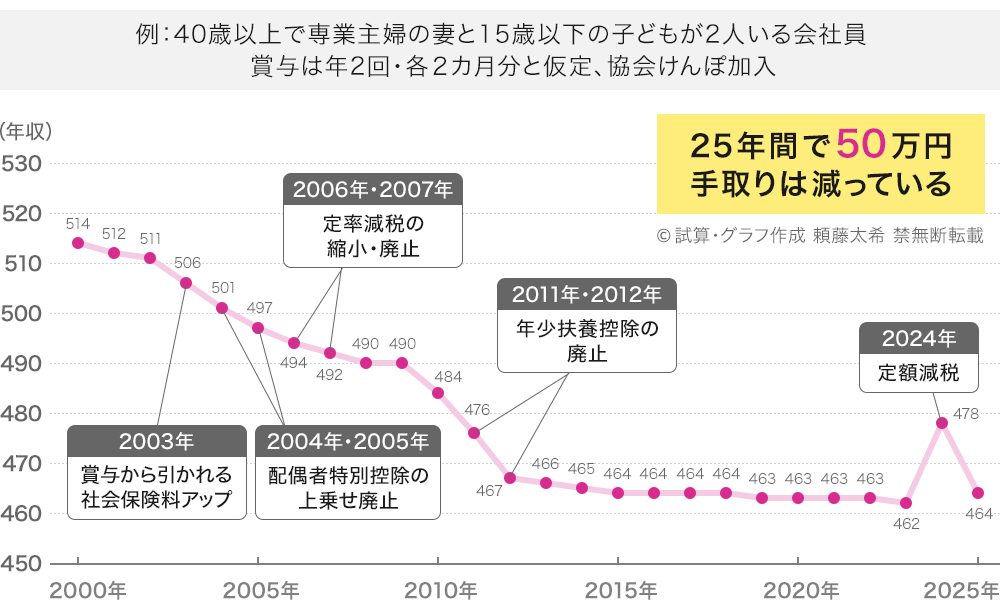

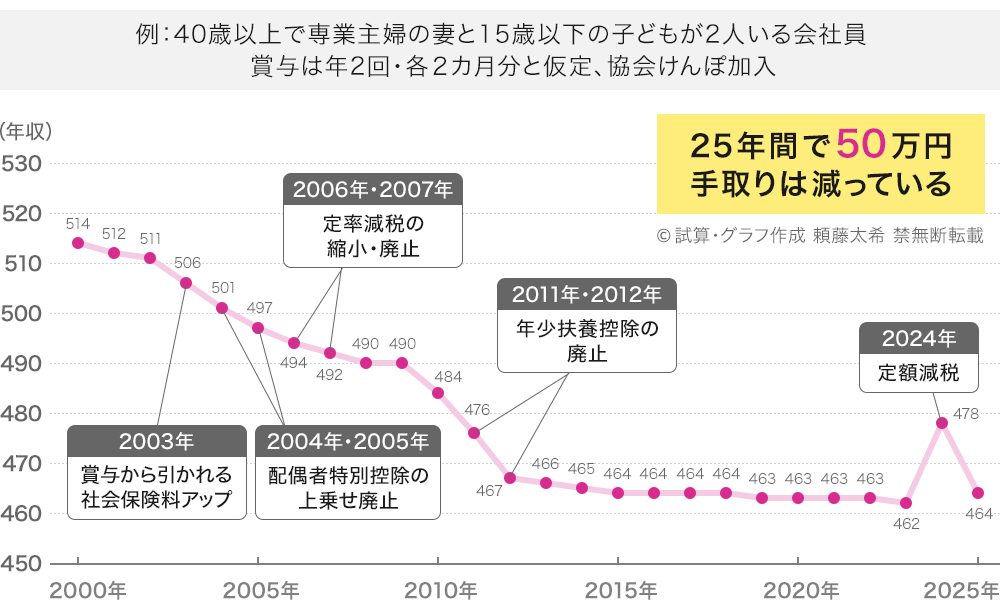

2024年の平均手取り給与に物価上昇率を加味すれば、昨年の平均給与はは1990年の80~90%になります。

『美しい国へ』構想

安倍晋三氏は2012年(平成24年)12月26日 - 2020年(令和2年)9月16日まで、日本の首相を務めました。

安倍晋三氏に2006年の著書『美しい国へ』を発刊しました。その主な構成と内容を要約すれば以下になります。

目次構成

- 第1章 わたしの原点

- 第2章 自立する国家

- 第3章 ナショナリズムとはなにか

- 第4章 日米同盟の構図

- 第5章 日本とアジアそして中国

- 第6章 少子国家の未来

- 第7章 教育の再生

要約

書籍は、「日本という国のかたちが変わろうとしている」という導入文で始まり、保守の理念、外交、安全保障、社会保障、教育、ナショナリズムを包括的に論じています

自立する国家構想

日本が「真に主権を有する国家」として自立し、国益を堂々と主張できる存在であるべきだと強く訴えています。

ナショナリズムと誇り

「真のナショナリズムとは排外主義ではなく、国を愛する健全な思い」を意味するとし、日本人が歴史や伝統に誇りを持つことの重要性を説いています。

対米同盟とアジア協調

日米同盟を基軸としつつ、アジア諸国との関係構築、特に「アジア太平洋民主主義G3+米国」(日本、インド、オーストラリア+米国)による対話体制の構想も提唱されています。

安全保障と北朝鮮対応

例えば、拉致問題に対する「経済制裁は、政権中枢への資金流出を止めるためだ」という戦略を示し、毅然とした姿勢を示しています。

少子化・社会保障

深刻な少子社会の到来に対し、未来への備えとして教育や社会保障の再構築の必要性を訴えています。

教育の再生

教育の質低下や待機児童問題、学力低下、賃金格差に言及し、国家の将来を担う世代を育てる教育政策の重要性を強調しています。

評価・意義

読者レビューでは、「日本人の誇りと自信を取り戻すきっかけになった」「理想と現実を主体的に考えるようになった」といった声があります。また、アメリカインドの識者からは、安倍政権の外交戦略の原点と位置づけられることもあり、日本の戦略的な役割を再定義する一冊と評価されています。

まとめ

- 保守の再定義:「真の保守」を追求し、国を愛することと排他主義を区別

- 安全保障と外交:自立した国家の構築と、米国およびアジア諸国との協調を両立

- 社会政策:少子高齢化への具体策、教育の刷新

- 歴史認識と誇り:日本人が過去を否定的に捉えるのではなく誇りを持つ姿勢

首相としての施策は「美しい国」構想が主体であり、経済の立て直しは日銀任せであってことが解ります。そして、黒田総裁が「異次元の金融緩和」でそれを支えました。異次元と言うと新しい事を始めるような印象を持ちますが、市場を無視して、金利が付かない国債を買うというものでした。いわゆる「マネタリズム」です。これには、国内外からの支持もあったから可能でしたが、就任当初は2年で達成できるとしていたインフレターゲット2%は任期中達成できませんでした、

インフレ率とは「貨幣価値の下落」を示し、物価上昇率とは「物価そのものの上昇」を指します。しばしば混同されますが、給与の上昇と物価の上昇が同じであれば、生活水準は変化しません。ところが現在の日本では、実質給与や実質利息がマイナスとなっています。

インフレ目標を2%に設定しているのは、米国FRBの方針を参考にしたものです。この2%という数値は、物価と給与の上昇に一定のタイムラグがあることを前提にしており、安定的に維持されれば人々が大きく意識しない程度の水準とされています。

https://gendai.media/articles/-/75561#google_vignette

赤木ファイル開示 公文書改ざん最初の指示は「安倍晋三、安倍昭恵、麻生太郎」隠しだった(赤澤竜也) - エキスパート - Yahoo!ニュース

「森友」財務省 文書 改ざん問題 最新ニュース|NHK NEWS WEB

美しい国 - Wikipedia

安倍晋三 - Wikipedia

アベノミクス - Wikipedia

アベノマスク - Wikipedia

まとめ

リフレ派経済学は「世の中に出回るお金を増やせば商業活動が活発になる」と考えます。実際には、資金の多くが経営者や企業の内部に蓄積され、必ずしも消費や生産性向上につながる投資に回っていません。その結果、都内の新築マンションは2億円近い価格となり、一般の家計からは手の届かない水準にまで高騰しています。

さらに、中国をはじめとする海外の富裕層が日本のマンションや賃貸物件を所有したり、リゾート開発に参入することが増えています。これは資本の流入という側面もある一方で、経済格差の拡大や、法制度を十分理解していない(あるいは意図的に無視する)投資行動を招き、地域社会に問題を生じさせています。

こうした状況は、単なるマネーの供給拡大だけでは解決できません。我が国は、資金の流れが健全に実体経済へと回る仕組みを整備し、外国資本の流入に対しても社会全体の利益と調和するルールを設ける必要があります。新しい21世紀の経済システムとして、単なる金融緩和に頼るのではなく、労働・生活・地域社会を基盤とした持続可能な経済のあり方を模索していくことが求められます。

---------------資料--------------

2025年フォーブス誌の長者番付上位30です。

29人が500億ドル(7.35兆円)以上です。1年で1億ドル(147億円)使ったとすれば、500年かかります。これは資産が使うためでないことを意味しています。資本主義など、現存するあらゆる経済原理は、貨幣経済を前提としていて、」お金」を使うことを前提としています。

----------------------------------------------------------------------

| 順位 |

国名 |

長者人数 |

| 1 |

🇺🇸 アメリカ合衆国 |

902人 |

| 2 |

🇨🇳 中国(本土+香港) |

450人 |

| 3 |

🇮🇳 インド |

205人 |

| 4 |

🇩🇪 ドイツ |

171人 |

| 5 |

🇷🇺 ロシア |

140人 |

| 6 |

🇨🇦 カナダ |

76人 |

| 7 |

🇮🇹 イタリア |

74人 |

| 8 |

🇭🇰 香港 |

66人 |

| 9 |

🇧🇷 ブラジル |

56人 |

国別で、集計したビオネリア(純資産が10億ドル=1470億円以上の人)数です。

共産国家であり、国民が平等であるはずの中国が世界第2位のビオネリア数です。ここららも、独裁だけ残った共産国家の変貌が解ります。

----------------------------------------------------

日本はプラザ合意以降、バブルと長期不況を経験しています。

資本主義は単なる経済システムではなく、政治・社会・文化のすべてと密接に結びついています。再分配を伴わない格差拡大は、最終的に資本主義そのものの持続性を脅かそうとしています。

------------------20世紀からの世界史年表-------------------

20世紀前半(1901年〜1950年)

1905年: 日露戦争終結。ロシア革命(第1次)が勃発し、ロマノフ朝が動揺。

1914年: 第一次世界大戦勃発。オーストリア=ハンガリー帝国のフェルディナント大公夫妻がサラエボで暗殺されたことが引き金となる。

1917年: ロシア革命(2月革命と10月革命)により、ロマノフ朝が崩壊し、ソビエト政権が樹立される。

1918年: 第一次世界大戦が終結。ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国などが崩壊。

1919年: パリ講和会議でヴェルサイユ条約が締結され、国際連盟が設立される。

1929年: 世界恐慌が勃発。アメリカのニューヨーク株式市場の株価大暴落(暗黒の木曜日)が引き金となり、世界経済に深刻な影響を与える。

1933年: ドイツでアドルフ・ヒトラーが首相に就任し、ナチス政権が誕生する。

1939年: 第二次世界大戦が勃発。ドイツ軍がポーランドに侵攻したことが開戦のきっかけとなる。

1941年: 日本が真珠湾攻撃を行い、太平洋戦争が始まる。

1945年: 第二次世界大戦が終結。日本に原爆が投下され、ドイツと日本が降伏する。国際連合(UN)**が設立される。

1947年: インドとパキスタンがイギリスから独立。

20世紀後半(1951年〜2000年)

1949年: 中華人民共和国が成立。

1950年: 朝鮮戦争が勃発。

1955年: ワルシャワ条約機構が設立され、東西冷戦の構造が固まる。

1961年: ベルリンの壁が建設される。

1962年: キューバ危機が勃発。米ソ間の核戦争の危機が最高潮に達する。

1964年: 東京オリンピックが開催される。

1965年: ベトナム戦争が本格化する。

1969年: アポロ11号が月面着陸に成功。

1973年: 第四次中東戦争と石油危機(オイルショック)が発生。

1989年: ベルリンの壁が崩壊。東欧の民主化運動が進展する。

1991年: ソビエト連邦が崩壊し、冷戦が終結する。

1993年: 欧州連合(EU)が発足。

1997年: 香港が中国に返還される。

1999年: ユーロが単一通貨として導入される。

21世紀(2001年〜現在)

2001年: アメリカで同時多発テロ事件が発生。アフガニスタン戦争が始まる。

2003年: イラク戦争が始まる。

2008年: リーマン・ショック(世界金融危機)が発生。

2011年: 東日本大震災が発生。アラブ世界で民主化運動(アラブの春)が広がる。

2015年: パリ協定が採択され、地球温暖化対策の国際的な枠組みが合意される。

2020年: 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的に流行。

2022年: ロシアがウクライナに侵攻。

2024年: パリ・オリンピックが開催。