はじめに

三内丸山遺跡などの縄文遺跡が世界遺産に登録され、縄文文化が改めて注目を集めています。縄文文化は以前から憧れを込めて語られることがありましたが、実際に古代の人々の生活はどのようなものだったのでしょうか。

物質文化の広がり

-

考古学的な証拠: 有史以前の交易の具体的な証拠として、遠く離れた地域から採取された物資の発見があります。例えば、青銅器時代のヨーロッパやアジアで発見されたラピスラズリや琥珀は、原産地から遠く離れた場所で見つかることが多く、これらが遠距離交易を通じて移動したことを示唆しています。さらに、メソポタミア文明やインダス文明などの古代文明の間で行われた交易の痕跡もあります。

-

海洋交易の発展: 古代の航海技術が驚くほど進んでいたことが、世界規模の交易を支えていたと考えられています。例えば、ポリネシア人は太平洋の広大な海を航海して、多くの島々を結ぶ交易ネットワークを築いていた可能性があり、地中海やインド洋でも古代から活発な交易が行われていた証拠が見つかっています。

-

遺伝子の混合と文化の交流: 現代の遺伝子研究からも、有史以前の人類の大規模な移動や混血が行われていたことが示されています。これにより、異なる地域間での交流や交易が行われ、知識や技術、さらには人々そのものが広範囲にわたって交流していたことがわかっています。

言語の広がりと交易ルート

言語は、初めは叫び声や鳴き声のような単純な表現から始まりましたが、徐々に体系化されていきました。その過程で、さまざまな出来事の共通点を見つけ出し、抽象化する必要がありました(ディープラーニングのように)。さらに、その抽象化された概念を他の個体と共有することが重要でした。こうして、人々は集団の一員であることを自覚するようになり、これが宗教の発生につながりました。こうした結果がアイデンティを生み、民族主義に繋がっていきます。

古代の交易ルートでは、物品のやり取りとともに言語も交換されました。たとえばシルクロードでは、アジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶこのルートを介して、ギリシャ語、ペルシャ語、サンスクリット語、漢語などが互いに影響を与え合い、各地の言語に新たな単語や概念が取り入れられました。このようにして、交易の場は新しい語彙や文化が生まれる場所となったのです。

ピジン言語の誕生

交易の場では、多言語話者が頻繁に接触することで、互いに意思疎通を図るための共通言語、いわゆるピジン言語が自然発生します。ピジン言語は、異なる文化や言語を持つ人々が交易を円滑に行うために発展してきたものです。例えば、スワヒリ語はその典型例として挙げられます。この言語はアラビア語、ペルシャ語、バントゥー語などが融合し、インド洋交易の重要な通商言語として発展しました。

多言語を使いこなせる能力は歴史的にも非常に重宝されてきました。聖徳太子が「7人の声を同時に聴き分けた」という逸話は、多言語に通じていたことを象徴するものとして解釈されることが多いです。聖徳太子はその能力を活かして仏教の経典を読み解き、法隆寺のような偉大な建築を建造する指導力を発揮しました。当時の仏教は現在の宗教観とは異なり、漢字で記された経典を理解する学問であり、さらに寺院の建設を通じて土地を整備し技術を発展させる文化的要素でもあったのです。

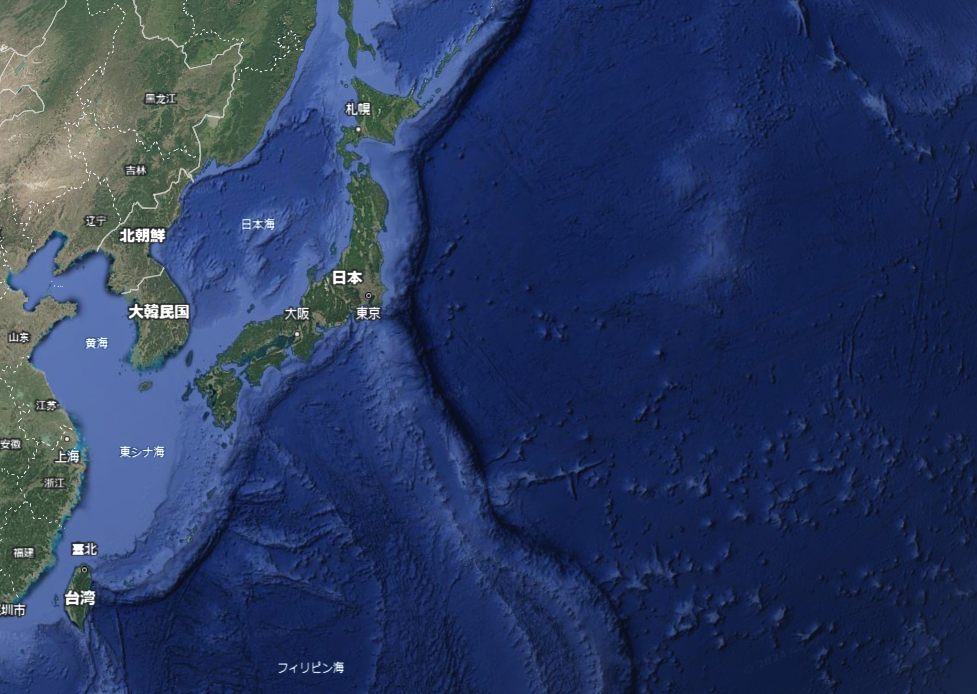

港湾都市における言語の交差点

古代の港湾都市は、異なる言語と文化が交わる重要な拠点でアレクサンドリア、ピレウスなどがありました。外海に比べれば、波が静かな瀬戸内海は日本のメインストリートでした。その奥まった、大阪平野や川沿いで行くことが出来る奈良盆地から京都盆地に都が作られました。京都を流れている川の代表は桂川・鴨川などで、ほとんどが淀川の支流です。また、奈良市は大和川で大阪に繋がり、海に注いでいます。

そして川があれば稲作に適した水が豊かで、肥沃な平野が得られます。

さらに、川を隔てれば、敵の船団などを陸から責めることが出来たのでしょう。瀬戸内海では広くて弓では届きません、海にあまり近くでは攻められてしまいます。日本の瀬戸内海の港などでは、交易を促進するために通訳や商人たちが活躍し、異文化間のコミュニケーションが進みました。これらの都市では、多言語を駆使することで取引が円滑に進行し、文化の融合が進んだのです。

鎌倉幕府が出来るまでは、波の荒い太平洋側は発展が遅れていました。都を作るには、多大な資材が必要です。それには船を使ったでしょうから、鎌倉に政治の中心をおいたのは、航海技術の発展を示すかもしれません。

文字の普及と交易の拡大

覚えや信仰に為に記号が使われました。それが、言語と結びついて文字となりました。文字であるためには、言語に合わせた体系が必要です。言語が文字として記録されることで、古代の交易はさらなる発展を遂げました。特にフェニキア文字は、交易ルートに沿って広まり、ギリシャやローマにも伝わり、後にアルファベットの基盤となりました。契約書や文書の存在により、法的に保障された取引が可能になり、信頼性のある大規模な交易ネットワークが形成されました。

日本における交易と言語

古代日本でも、交易を通じて言語に大きな影響がありました。特に、朝鮮半島や中国との交易は漢字の導入をもたらし、日本語の語彙が豊かになりました。遣隋使や遣唐使を通じて、日本は中国の政治制度や文化を取り入れ、言語もその一部として変化しました。また、瀬戸内海周辺の交易拠点では、様々な文化と言語が交差し、ヤマト政権の成立や統治の強化に寄与しました。

民族は血縁や地縁、宗教、言語などによって結びつけられますが、厳密に定義することは難しく、多くはその人自身のアイデンティティに依存します。アイデンティティを重視するのが民族派であり、多くの民族派の人々は、そのアイデンティティを用いて施政者への批判に対抗します。これは自民党の立脚基盤にもなっています。「政治と金」とはそこから派生した問題で本質的な問題ではない。

言語・文化の伝播

言語が作られ、抽象的思考が出来ることにより、多くの経験から、知識として、蓄えられるようになりました。知識は子どもに伝えることも出来ます。

さらに、交易における言語の役割は、単に物品の交換にとどまらず、文化や技術の伝播にも大きく貢献しました。

文字の普及は正確な複製を可能にしました。言語を声だけで伝えると少しづつ違ってきて数代経つと、意味が大きく変わってきますが、文字とすればそういった間違いが極端に減ります。仏教の伝来とともに、日本では仏典とともに、漢字がはいってきました。日本語は、漢字を簡略化した万葉仮名からひらがな・カタカナが生まれましたが、現在も中国の文字である漢字を使用しています。同じ漢字には音読みと訓読みがあり、音読みには複数の読み方があります。訓読みは時代や文脈に応じて送り仮名が変わり、漢字自体も略字が使用されることがあります。表音文字であるひらがな・カタカナと表意文字である漢字が混じることで、日本語は非常に複雑な言語となっています。これは、異なる言語が交じり合って形成された「ピジン語」の典型例と言えるでしょう。

日本列島には古くから人が存在していましたが、列島より東との交流は難しく、アジア大陸の文化が進んでいたため、交易は主に西方や大陸との間で行われていたと考えられます。そのため、日本語はスワヒリ語のように多地域で広く使われることなく、孤立して発展したのでしょう。

古い日本語

日本語と朝鮮語はよく似ていますが、違いもあります。古い日本語は、古事記の神の名のような物ではないかと思います。ただ、どのように発音していたのかは残っていません。古事記は漢字で書かれていて、現代の漢字読みとは随分違っていたでしょうし、中国でも漢字の発音は大きく違っているでしょう。

航海の技術とその発展

古代の船は動力源を持たず、風や潮流を利用して航海していました。船に積まれた荷物は交易の重要な一環であり、これらの船は現在の船よりもかなり大きかったと考えられます。木材は希少であり、また古代の木々は現在よりも大きく、三内丸山遺跡で発見された木材の化石からそのことが確認されています。これにより、古代人は大木を用い、船を作り出していたことがわかります。

また、古代の人々は高度な木工技術を持ち、船の構造を組み立てる際にはその技術が活かされていました。さらに、航海においては、潮流や風をうまく利用していたことが推測されます。化石骨の測定から人類の知能は過去10万年ほど変わっていないとされており、その知識をもとに風や潮の流れを利用した航海をしていたと考えられます。

アウトリガー(外付けの浮き)は、転覆を防ぐために重要な役割を果たしており、これも自然に思いつく技術であり、特に難しい技術を必要としませんでした。最初は木製のオールでバランスを取っていたと思われますが、次第に紐で結びつけた専用のアウトリガーが使われるようになったのでしょう。しかし、これらの材料は腐食しやすく、現代の発掘ではあまり見つかることはないため、直接的な証拠は少ないと考えられます。

結論