はじめに

私たちは日々の暮らしの中で、ごく自然に「お金」を使っています。

食事、住まい、医療、教育、娯楽──ほとんどすべての場面において、貨幣が介在しています。

しかし、あえて立ち止まって考えてみてください。

紙幣とは、ただの紙に数字や模様が印刷されているだけのものです。それがなぜ「価値あるもの」として流通し、誰もが受け入れているのでしょうか?

私たちが生きる現代社会は、貨幣を基盤とする「貨幣社会」です。

産業革命以降、あらゆる経済理論──たとえマルクス経済学でさえも──は、貨幣の存在を前提に組み立てられています。(經濟理論の元は経済学ですが、それは思想でもあります。)

しかも近年では、現金に触れる機会が減り、電子決済が当たり前になりました。

「現実の貨幣」すら目にすることが少なくなりましたが、私たちは同じ「貨幣という夢」の中に生きているとも言えるでしょう。

仮想通貨の台頭はその象徴です。たとえば、アメリカのトランプ大統領が、自身や家族の名を冠した複数の仮想通貨を発行し、話題になりました。立場の信頼と政策への影響力を背景にしていた点でも、非常に示唆的です。

しかし、社会の根底にあるにもかかわらず「お金とは何か?」という問いに、即座に答えられる人は少ないのではないでしょうか。

インターネットにはお金に関する情報があふれていますが、ほとんどは「どう稼ぐか」や「経済理論の紹介」にとどまり、本質に迫るものは殆どありません。

そもそも、経済理論の多くは「お金がすでに存在していること」を前提としていますので、お金が何であるのかを考えないのは、土台のない建物という事になります。

お金とは、紙や数字ではなく、「人と人とのあいだに築かれた信頼」によって成り立つ社会的な仕組みです。

このブログでは、その「貨幣の本質」と「社会との関わり」について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います

貨幣の歴史

1. 物々交換の限界と貨幣の始まり

人類は太古の昔から交易を行ってきました。この交易こそが、文化の交流と発展の原動力となってきたのです。異なる地域の文化が出会い、混ざり合い、変容を繰り返しながら、複雑で多面的な社会が形成されていきました。その一例として、過去にブログにまとめた「言語」があります。

日本もその一端を担っています。日本列島は海に囲まれ、地理的には独立性がありますが、文化的にはユーラシア大陸の東端に位置し、古来よりさまざまなものや考え方が流入してきました。奈良の正倉院に収められた宝物の多くは、シルクロードを通じてもたらされたエキゾチックな品々であり、日本国内で製作されたものも含めて、多文化融合の証となっています。よく見ていくと「日本文化」の源流は大陸にあります。

このように世界の文化はお互いに影響し合いながら発展したために、各地に似た文化が見られます。農耕社会も、こうした交易のネットワークを通じて世界各地に広まりました。船を使えば大量な荷物が運べますし、海流や風を使えば、早くて、人の力でなく進みます。また、川にも海からシームレスでいけます。最近は古代の海の交易ルートと船の進化の過程が脚光を浴びています。

2. 貨幣の誕生

交流が盛んになるには、保存できる食べ物が余るだけ作ることが必要です。米や麦を耕作する事で、それが可能になりました。初期の交易では物々交換が主流でしたが、常に相手が自分の欲しいものを持っているとは限らないため、非常に不便でした。そこで登場したのが、誰もが共通に受け入れられる「交換の媒介」、すなわち貨幣です。

貨幣の素材は、地域や時代によってさまざまでした。たとえば、

-

貝殻は希少なものがあり、劣化しにくいため、多くの地域で初期の貨幣として用いられました。

-

塩や穀物など、保存性と実用性を兼ね備えたものも貨幣の役割を果たしました。

- 貴金属が貨幣に使われるためには、精錬と鋳造など加工技術が必要なため、随分後になりますが、そのものが長く残るので、発掘例は多くなります。

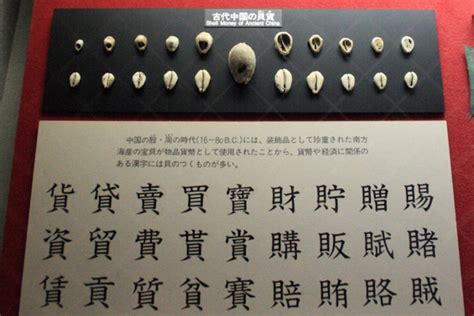

特に中国では、貨幣に関する漢字(「貨」「貯」「買」など)に「貝」が含まれており、貝殻がいかに重要な存在であったかが分かります。ある種の貝は食料にせずに、その希少性と保存性が「信頼の価値」を生んでいました。

3. 貨幣という幻想のリアリティ

文字の発明以前、人類は口伝によって知識や物語を伝承していました。その過程で内容は変容し、比喩や語呂といった記憶に残りやすい形式に加工されていきました。神話はその典型であり、現代ではそれを文字どおりの事実として信じる人は、ほとんどいません。

ところが、同じく「幻想」として生まれた貨幣については、現代社会の大多数がその価値を疑いません。その結果、貨幣は「幻想でありながらも現実を動かす力」を持ち、実体経済の土台として機能しています。これは、貨幣が単なるモノではなく、国家という制度的な裏付けのもとで実用性と信頼性を備えているからです。

国家は貨幣の製造コストと利用価値との差――すなわちシニョリッジ(seigniorage)――によって財政の一部を支えています。このために、「信用創造」が出来るわけです。しかし、この貨幣の「需給バランス」が崩れると、経済の安定は失われます。江戸幕府の衰退や、20世紀末のバブル経済崩壊は、まさにそうしたバランスの崩壊によって引き起こされた側面があります。

貨幣はたしかに紙や金属といった物理的な形を持ちますが、その本質は「情報」であり「信頼」の象徴です。人々のあいだで共有された見えない信頼が、貨幣という形を通じて可視化され、経済を成り立たせているのです。

2. 金属貨幣の登場:価値ある「モノ」としての貨幣

金属、特に金・銀・銅は、耐久性や希少性から貨幣として重宝されるようになりました。これらは「それ自体に価値がある」とされ、国家によって鋳造され流通しました。日本では、708年に発行された和同開珎が最初の公式貨幣とされています。

3. 紙幣の時代へ:価値の裏付けが「信用」になる

金属は採掘や精錬、加工に多くの手間がかかります。希少性とともに、その労働量は価値ので、源泉ですが、不便なところでもあります。そこで、登場したのが紙幣です。もともとは金や銀の預かり証として発行されていましたが、次第にそれ自体が価値を持つ「貨幣」として流通するようになりました。

江戸時代には、幕府の公的な貨幣(公式貨幣制度)を、「三貨制度」と呼ばれる体制で作っていましたが、同時に各藩が藩札を、豪商が私札を発行するなど、地域ごとに紙幣が存在していました。明治維新は、こうしたバラバラな通貨制度を整理し、統一された通貨を求める動きとも結びついています。

この頃から、貨幣の価値は「物質」ではなく「信用」によって成り立つようになります。国家や国家の一部である中央銀行が発行し、人々がその価値を信じることで、紙幣は経済の中で機能するようになったのです。つまり、現代の貨幣は国家の信用の下に成り立つと言えます。そのため、贋金づくりは殆ど全ての国で重犯罪とされています。

4. 金本位制の終焉と管理通貨制度の到来

20世紀の半ばまで、世界の多くの国は金本位制を採用していました。紙幣は相応の「金」と交換でき、その信用は「金」に裏付けられていました。この結果、政府は通貨と同額の「金」を保管する事が義務付けられ、紙幣の発行量が制限されました。

しかし、戦争や恐慌を経てその制度は限界に達し、1971年にアメリカが金との交換を停止し、世界は管理通貨制度へと移行しました。これによって通貨の信用は発行体(国家)になりました。紙幣の「信用」が変わる大きな変化です。

今の貨幣は、「国家の信用」によって支えられています。

5. デジタル貨幣と「信用の記録」としての貨幣

現代では、貨幣はますます形を失っています。電子マネー、スマホ決済、暗号通貨――貨幣は「数字の記録」になっています。印刷する手間や費用を節約したわけです、

しかしその本質は変わりません。重要なのは「信用されていること」でした。仮想通貨はブロックチェーン、電子マネーは発行元の信頼性という形で、貨幣の信用を担保しています。このことは「信用創造」の源泉です。

6. 貨幣社会の基盤

現代社会の土台にある「貨幣」の本質を理解するには、人間という存在の特性に目を向ける必要があります。人間は、「国家」「法律」「宗教」「企業」「貨幣」など、目に見えず実体のない“物語(フィクション)を、集団で共有できる唯一の動物です。

この中でも貨幣は、最も広く、最も強く信じられているフィクションといえるでしょう。私たちはこの貨幣によって税を支払い、通貨を介してしかモノを得られない社会に生きています。通貨を使わずに物品を得れば「犯罪」とみなされるのは、このフィクションに基づく共通のルールを破る行為だからです。

このような社会では、子どもの頃から貨幣を中心とした価値観やルールを学びます。社会性とは、言い換えればこの共有されたフィクションに沿って行動する能力でもあります。つまり、貨幣とは“幻想”でありながら、社会の基盤を成す非常に現実的な力でもあるのです。

だからこそ、この幻想に疑問を呈したり、逸脱したりする行為には厳しい制裁が加えられます。たとえば偽札づくりが「重大な犯罪」とされるのも、その共有されたフィクションを破壊する行為だからです。

私たちの立脚点の多くは、このような“実体のない物語”の上に築かれています。人々がシュルレアリスム(超現実主義)に惹かれるのも、そうした構造を逆に強調し、意識の表層に引き上げてくれるからかもしれません。

7. 経済理論と「幻想」の構造

最初に書いたように経済理論は貨幣経済を対象としています。

さらに経済理論には、摘要とした対象があります。自然科学における理論とは大きく違い、ベースに哲学があります。だから経済学者はその思想の宣教師でもあります。他人を批判する経済学者がいますが、経済理論の違いは思想の違いです。

8. 民主主義と貨幣経済

民主主義と貨幣経済は、切っても切れない深い関係にあります。貨幣が社会を動かす中で、政治の仕組みもまたその影響を強く受けています。

選挙とお金

選挙には多額の資金が必要です。ポスター作成、選挙カー、広告宣伝、人件費など、その規模によっては莫大な費用がかかります。これが「金のかかる政治」を生み、企業や団体からの献金、利権の配分、癒着といった問題へとつながっていきます。

いわゆる「金権政治」は、民主主義の理念とは相容れないものです。資金のある者だけが政治に関わりやすくなれば、政治が民意ではなく「資金の流れ」によって動くようになります。

政治の世襲と利権化

現在、日本の国会議員のおよそ1/3が世襲議員だといわれています。これは単なる偶然ではなく、政治家という職業が利権と結びついた「家業」になっていることの表れでもあります。

選挙地盤、支持組織、資金、人脈などが親から子へと継承されることで、民主主義本来の「開かれた競争」は政治不信となり、形骸化しています。

税と予算の民主的管理

民主主義の原則の一つは、「税金の使い道を国民が決める」ことです。つまり、税収をもとに予算を編成し、その配分をめぐって政策が議論され、選挙によってその方向性が示される──これが民主政治の基本です。

税と予算こそが、民主主義の実質的な中核にあると言えるでしょう。

中間層と民主主義

貨幣経済の発展によって、歴史上初めて「中間層」と呼ばれる階層が社会に定着しました。農民や労働者、商人といった層が経済的自立を獲得することで、政治的な発言権や権利意識が芽生え、民主主義の土台となっていきました。

安定した中間層の存在は、健全な民主主義を支える要です。

格差の拡大と民主主義の歪み

しかし近年、貨幣の集中によって経済格差が拡大し、その結果として政治的な格差も広がっています。選挙への影響力、メディアの支配、ロビー活動など、経済力を背景に「実質的な発言権」が偏在する現実があるのです。

民主主義が「形式」だけのものになり、「内容」が空洞化する危険性が高まっています。

通貨発行権と統治の正当性

中央銀行による通貨発行や金融政策もまた、本来は民主主義の枠組みの中で管理・監視されるべきものです。なぜなら、通貨政策は国家の根幹に関わり、市民生活に直結するからです。

誰がどのような正当性のもとで通貨を発行するのか。これは単なる技術的問題ではなく、民主的な統治の在り方そのものに関わる問題です。

ケインズからMMTへ

新自由主義(1980s~):市場重視・効率優先で格差は拡大

21世紀:ピケティ、UBI、MMTなど新たな格差是正理論が登場

現代は「成長と格差是正をいかに両立させるか」が課題です。ここでも貨幣は中心的なテーマです。

「前提」を明示しない経済議論の危うさ

経済理論には、それぞれ固有の「前提条件」があります。しかし、その前提を明示せずに理論を適用すると、誤解や混乱を招き、建設的な議論が難しくなります。

たとえば、基軸通貨を前提とする経済理論を、日本円のような非基軸通貨にそのまま当てはめるのは適切とはいえません。基軸通貨には世界的な需要がありますが、日本円の需要は主に国内と限られた貿易圏に留まります。したがって、需給バランスに余裕がなく、通貨を過剰に発行すればインフレ圧力が生じやすくなります。

実際、日本の輸出入では、輸出の約半分、輸入の約7割が米ドル建てで行われており、世界貿易の約3/4も米ドルで決済されています。こうした現実を踏まえれば、日本の経済政策に米国型の理論をそのまま当てはめることは、構造的に無理があると言えるでしょう。

金融政策と財政の矛盾

日銀は長らく、国債の大部分を自ら引き受け、低金利政策を維持してきました。この政策は一時的には景気を支えましたが、現在では金利を上げると国債価格が下落し、国家財政が破綻するリスクがあるため、思い切った金融引き締めができない状況にあります。こうした構造的な制約により、円安で物価が上昇しても金利を上げ、円高に出来ないられないという異常な状態が続いています。

理論の誤用と「失われた30年」

1990年のバブル崩壊から35年近くが経過しましたが、日本経済はいまだ完全には回復していません。バブルは、通貨の過剰供給と需給バランスの崩壊によって起こりました。そして、その後の長期停滞には、政治的失策だけでなく、経済理論の誤用や過信も一因と考えられます。

たとえば、多くの理論は短期的な不況対策として設計されており、長期的に運用すれば社会の持続性を損なう恐れがあります。借金によって一時的な豊かさを演出することはできても、前提を無視すれば将来の財政破綻に繋がる可能性が高まります。

経済指標の限界と「豊かさ」の実感

GNP(国民総生産)は、国家全体の経済規模を示す指標ですが、国民一人ひとりの生活実感や幸福感を直接反映するものではありません。地域の相互扶助や物々交換といった「ソーシャルキャピタル」は数値に現れにくく、GNPからはこぼれ落ちてしまいます。

また、平均値ではなく「中央値」を用いることで、より現実に即した実態を把握できることが、近年強調されています。今日の「貧困感」は、人口減少だけでなく、政策や制度がもたらす分配の偏りが原因である可能性も否定できません。

謙虚さと敬意のある対話を

経済理論は自然科学と違い、ベースには思想があります。さらにその価値は、「新しさ」や「古さ」によって決まるのではありません。重要なのは、その理論が思想的背景を持っていて、どのような前提で構築され、どの範囲で妥当なのかを理解することです。

多くの経済学者は、自らの理論に確信を持つ一方で、「自分にも見落としがあるかもしれない」という謙虚さを持ち、他者の視点にも耳を傾ける姿勢が求められます。冷静で敬意ある対話こそが、社会と経済の持続的な発展を可能にするのです。

経済理論と貨幣

現在の経済理論は貨幣経済の中でのことです。つまり、経済理論は一つには貨幣の見方であるともいえます。そこで、経済理論ごとに「お金(貨幣)」の捉え方を整理してみました。

■ 古典派経済学(アダム・スミス、リカードなど)

-

貨幣の役割:交換の媒介手段(ヴェール論)

-

特徴:貨幣は実体経済に影響を与えないとされ、「貨幣的中立性」が前提。

-

視点:貨幣は物々交換を効率化するための手段にすぎず、本質的な価値創造は「労働・資本・土地」にある。

■ マルクス経済学

-

貨幣の役割:商品経済の発展により生じた、価値の表現形態。

-

特徴:「金(ゴールド)」を本源的な貨幣とみなし、資本主義における「資本(貨幣が自己増殖するもの)」の出発点と捉える。

-

視点:「貨幣」は階級関係と搾取構造を内包し、社会的関係性の表れ。

■ 新古典派経済学(限界効用派、ウォルラス以降)

-

貨幣の役割:効率的な市場交換の媒介。貨幣は“便利なもの”であり、基本的に中立。

-

特徴:交換方程式(MV=PY)の「V(貨幣の流通速度)」は一定と仮定。

-

視点:合理的個人の選択を前提に、市場は自己調整的。貨幣は市場の潤滑油にすぎない。

■ ケインズ経済学(ジョン・M・ケインズ)

-

貨幣の役割:交換手段、価値保存手段、将来への不確実性回避の手段。

-

視点:貨幣保有は人々の不安や期待に左右される。貨幣供給量だけで経済は決まらない。

■ マネタリズム(ミルトン・フリードマン)

-

貨幣の役割:経済活動の主要な決定要因。

-

視点:「インフレは常に貨幣的現象である」。財政政策より金融政策を重視。

■ 現代貨幣理論(MMT:Modern Monetary Theory)

-

貨幣の役割:国家が課税・支出を通じて創造する信用。

-

特徴:「国家は自国通貨建てで無制限に貨幣を発行できる」とし、財政赤字は問題視しない。

-

視点:インフレさえ制御できれば、政府支出は制約なし。貨幣は国家の信用そのもの。

■ ポスト・ケインジアン経済学

-

貨幣の役割:信用創造、社会的関係の中での貨幣。

-

特徴:商業銀行が貸出を通じて貨幣を創造していると見る(内生的貨幣供給論)。

-

視点:貨幣は実体経済を能動的に変化させる要素であり、非対称情報・不確実性のもとで重要。

■ 行動経済学

-

特徴:人々は貨幣に合理的価値だけでなく、「感情的な意味」や「認知のゆがみ」を付与する。

-

視点:お金の使い方や評価は必ずしも合理的ではなく、行動にはバイアスがある。

さいごに

現代は貨幣社会です。貨幣とは、実体のない「空想」――つまりフィクション――を共有するという、ホモ・サピエンス特有の能力によって生み出された仕組みです。実用的な目的で生まれましたが、その本質は宗教と同じく、集団が共有する想像の産物にすぎません。

現代では貨幣は紙幣や硬貨だけでなく、電子情報として存在することも多くなりました。しかし、それが通用するのは、同じ「空想」を信じる集団の中においてだけです。たとえば、日本では「円」が統一通貨として使われていますが、日本を離れれば原則として通用しなくなります。つまり、貨幣は物理的な実体以上に、信じる人々の間で成立する共通認識なのです。

貨幣の単位を統一し、制度を簡素化することは、国家の形成と統治にとって重要な意味を持ちます。その典型が基軸通貨、すなわち国際的に広く通用する通貨の存在です。アメリカの「ドル」はその代表であり、米国外でも多くの国で通用します。これはドルが基軸通貨としての信認を得ているためであり、その地位を維持するには対外的には軍事や援助などに、国内では、福祉や学術などに膨大なコストがかかります。

このコストの負担について、トランプ前大統領は「外国がただ乗りしている」と批判し、高関税政策を通じて是正しようとしました。特に中国に対する強硬姿勢は、「元」を国際通貨、あるいは基軸通貨としようとする「一帯一路」戦略への牽制でもありました。

通貨の発行にはコストがかかりますが、実際に発行された通貨の総額からそのコストを差し引いたものは「通貨発行益(シニョリッジ)」と呼ばれ、発行者にとっては実質的な収益となります。すなわち、基軸通貨を握るということは、他国における経済的影響力、ひいては政治的・軍事的権力と富を手に入れることに等しいのです。

------- 添付資料 -------

お金の年表

| 年代 | 主な出来事・理論 | 前提の扱い・議論の特徴 | コメント |

|---|---|---|---|

| 1776年 | アダム・スミス『国富論』 | 自由市場の効率性を前提。人間は合理的に行動すると想定。 | 市場と個人の「見えざる手」が自然秩序を作るという考えが生まれる。前提は暗黙的。 |

| 19世紀 | マルクス経済学の登場 | 資本主義の矛盾と階級闘争を前提。労働価値説に基づく。 | 資本主義の構造的問題を指摘。経済の動きを社会構造の視点で捉える。前提の明示的な批判が増える。 |

| 1870年代〜 | 新古典派経済学の確立 | 合理的経済人、完全競争市場、均衡状態などの前提を体系化。 | 数理モデル化が進むが、前提の非現実性も指摘される。 |

| 1936年 | ケインズ『一般理論』出版 | 不完全雇用と市場の不完全性を前提。政府介入の必要性を強調。 | 古典派前提を批判し、現実の不安定性をモデル化。前提の見直しが経済学の転換点に。 |

| 1950〜60年代 | 新古典派の復権(新古典総合) | 市場の合理性を再評価。均衡理論を中心に据える。 | ケインズ理論の一部を取り込みつつ、合理性前提を重視。前提は依然強い。 |

| 1970年代 | 「合理的期待形成」理論登場 | 経済主体はモデルを理解し、最適に行動する前提。 | モデルの前提をさらに厳密化。批判も強まり、前提の実態との乖離が問題視。 |

| 1980年代〜 | 行動経済学の発展 | 非合理性や感情、認知バイアスの存在を前提に組み込む。 | 経済学の前提に心理学を導入し、現実との整合性を追求。前提の多様化。 |

| 1990年代〜 | 新制度経済学・複雑系経済学の台頭 | 市場の不完全性、制度や文化の役割を重視。 | 前提を社会的・制度的要素まで拡張。従来の前提を相対化。 |

| 2008年頃 | リーマンショック後の反省 | 金融市場の不安定性とシステムリスクの存在を前提に含める必要性が浮上。 | 従来の前提の限界が露呈し、理論の見直し議論が活発化。 |

| 2010年代〜 | 現代貨幣理論(MMT)登場 | 国家の通貨発行能力を前提に、財政政策の積極活用を主張。 | 従来の財政制約の前提を覆す。批判と賛否が分かれる。前提の明示が議論の中心に。 |

| 現代 | 多様な理論・政策の共存と対立 | それぞれの前提が異なるため、批判は「古い」「時代遅れ」などのレッテル貼りで終わることも多い。 | 前提の明示・理解の重要性が高まる。多元的な議論を促す動きも。 |

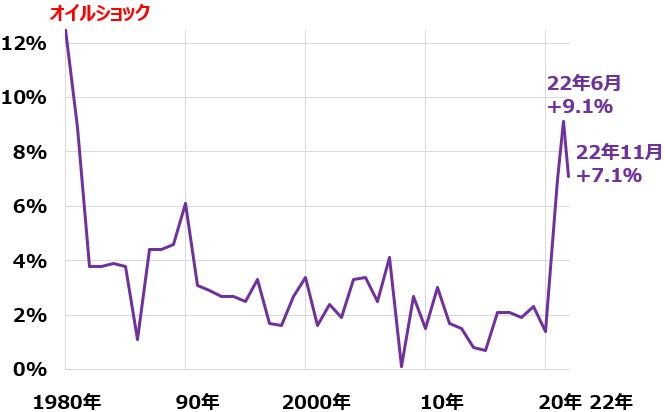

日本のインフレ率の推移

以下は、2022 年時点で 世界の貨物貿易(モノの貿易)における、価値ベースで上位 10 商品カテゴリーです(HS分類による):

| 順位 | 商品カテゴリー | 貿易額(2022 年、百万 US$) |

|---|---|---|

| 1 | 鉱物性燃料、鉱油および蒸留物(原油・石油製品など) | 3,988,389 |

| 2 | 電気・電子機器および関連部品 | 3,493,553 |

| 3 | 機械設備、原子炉、ボイラー等 | 2,573,572 |

| 4 | 自動車(鉄道車両を除く) | 1,621,658 |

| 5 | 医薬品 | 875,345 |

| 6 | 真珠、宝石、貴金属、貨幣など | 866,839 |

| 7 | プラスチック及びその製品 | 815,554 |

| 8 | 光学・写真機器、医療機器など | 669,128 |

| 9 | 鉄鋼 | 564,547 |

| 10 | 有機化学製品 | 537,854 |

- BIS(国際決済銀行)やその他調査によると、外国為替市場全体における米ドルの取引高シェアは**約44%**程度ですimf.org+2smd-am.co.jp+2iima.or.jp+2。

- 通貨ペアで見れば、**米ドルを含む取引が全体の約88%**にも上りますsmd-am.co.jp。

- 世界の中央銀行が保有する外貨準備における米ドルの割合は、**約58%**ですimf.org+1yutaka-trusty.co.jp+1。

- ただし、近年はユーロや人民元などへの分散が進み、米ドルのシェアはやや低下傾向にありますreuters.com+15yutaka-trusty.co.jp+15imf.org+15。

| 指標 | 米ドルの割合 |

|---|---|

| 為替取引高 | 約44%(通貨ペアで約88%) |

| 中央銀行の外貨準備(世界全体) | 約58% |

信用創造

銀行なqどは「信用創造」が出来ますが、市中銀行には、日銀の金融政策をするために、限度が設けられ、あ札が刷れる中央銀行とは大きな差があります。基軸通貨が刷れるFRBのような 中央銀行では、通貨需要が、世界中になるので、機軸通貨でない場合と比較して、スタグフレーショんは非常にしにくいです。スタグフレーションは通貨の供給が需要を上回った時です。基軸通貨でない場合需要をそれほど大きくできません。

銀行などは貸し出する事は、預金額を原資にしているわけではなく、「信用創造」しているからだと言われます。帰す見込みなある人に相応にの金利と言う手数料を払ってるから貸していると言われますが、正確ではありません。

貸出額は預金高を日銀の当該口座に預金額に応じた資金を積み立てる必要があります。

市中銀行(国内の商業銀行)の貸出額は、主に以下の仕組みや規制によって制約されています:

銀行は自己資本比率(=自己資本 ÷ リスクアセット)を一定水準(通常は8%以上、バーゼルⅢではより厳格に)以上保つ義務があります。

このリスクアセットとは、貸出金額に企業の信用リスク等に応じた「リスク・ウェイト」を掛けたものです。自己資本が限られていると、貸出総額にも上限が生じる仕組みです 。

2. リスク選好管理(リスクアペタイト・フレームワーク)

金融庁は、銀行ごとに「受け入れるリスク量(リスクアペタイト)」を明示させ、それに基づき貸出ポートフォリオを構築・管理することを求めています。これにより、自己資本に対して過度な貸出を抑制する意識が経営に組み込まれています 。

3. 大口信用供与規制(集中貸出規制)

「銀行法」に基づき、同一借り手への貸出額は自己資本の25%以内と定められています。これは、一部特殊金融機関などが自己資本の40%まで許される場合と比べても厳格な制限です 。

4. 貸金業法による「総量規制」(間接的制約)

貸金業者とは違い市中銀行には年収3分の1という直接的な総量規制はありませんが、金融庁ガイドラインにより「借入残高が年収の3分の1を超えるような貸出は、過剰貸出とみなされる」とされており、審査の際の基準として実質的に機能しています 。

5. そのほか:流動性規制・金利リスク管理など

バーゼルⅢで導入された**流動性カバレッジ比率(LCR)やネット安定資金調達比率(NSFR)**などにより、帳簿における貸出額だけでなく、一定条件下での資金繰りも制限されています。また、金利変動に伴う貸出金のリスクも監視対象です。

要点整理

- 自己資本比率規制 貸出に伴うリスク量に応じた自己資本が必要。限られた資本で貸出総額が決まる。

- リスクアペタイト枠 銀行経営における貸出上限を自主的に策定・管理。

- 大口信用供与規制 同一顧客に貸せる額は自己資本の25%まで。

- 総量規制的審査 年収の3分の1を超える借入は原則制限。

- 流動性・金利リスク規制 短期の資金流出や金利変動にも備え、貸出に対するリスク管理が求められる。

銀行が無制限に「信用創造」出来ればバブル経済崩壊で、多くの銀行が倒産し、現代の様に統合されていることがありません。