はじめに

私たちは日常の中で、「これはデジタルだから新しい」「あれはアナログだから古い」とつい言ってしまいます。しかし、本来デジタルとアナログは新旧を表す言葉ではありません。むしろそうした誤解が、技術や文化への理解を曇らせ、新たな誤解を生むこともあります。

ここでは、デジタルとアナログという言葉の本来の意味とその歴史、そして現代社会における意義について、少し深く掘り下げてみたいと思います。

デジタル・アナログと時代感覚

まず基本を確認しましょう。

-

デジタル(digital):数字(digit)に基づき、情報を「0」「1」など離散的(とびとび)な値として表現する方式。コンピュータやスマホなどが代表例です。

-

アナログ(analog):物理量を連続的に変化させて表現する方式。レコード盤の溝や時計の針の動きなどがそうです。

つまり、これは表現方法の違いであり、「新しい・古い」を示す言葉ではありません。

「新しい=デジタル」の理由

20世紀後半から21世紀初頭にかけて、私たちの生活に身近な製品や技術がアナログからデジタルへと大きく移行しました。

こうした技術の世代交代が、「デジタル=新しい」「アナログ=古い」という印象を強めてしまったのです。

歴史をたどるとわかること

実はデジタルの考え方自体はとても古いものです。

-

紀元前からあるそろばんも、数字を離散的に扱う「デジタル」な道具です。

-

モールス信号(1837年)は「0と1」の信号で情報を送る、近代デジタル通信の先駆けでした。

そして人間の言語も、実はデジタル的な性質を持っています。

例えば「速い」という言葉を考えてみましょう。大谷翔平の投球も「速い」、飛行機の速度はもっと速い。そして80歳の人の100m走の世界記録は14.21秒で、これも「非常に速い」と言えます。このように「速い」という言葉は、連続的な速度の世界からある範囲を切り出して表現するデジタル的な概念です。

一方、速度という物理量自体は0から光速まで連続的に変化します。私たちの感覚や言葉は、この連続する世界を区切って扱うことで成り立っています。

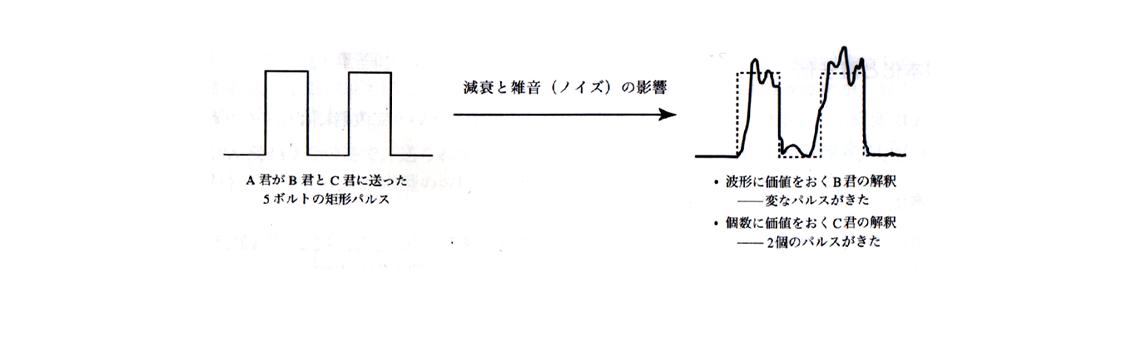

アナログとデジタルの良さ・弱さ

-

アナログ:

-

自然界のように滑らかな変化をそのまま記録・再生できる。

-

雑音や経年変化による劣化に弱い。

-

-

デジタル:

-

情報を正確に複製・加工・伝送できる。

-

サンプリングや量子化によって一部の情報が失われる。

-

ただし、私たちが連続的だと感じている世界も、実際には原子や素粒子という単位で成り立っています。映画や動画も実は連続画像ではなく、静止画がパラパラと表示されて動いて見えるものです。人間がどう感じるかです。デジタルとは人に感じ取れない部分を捨て去る行為でもあるのです。だから、最近の動画は先読みし、2倍速でも視聴可能になっているわけです。

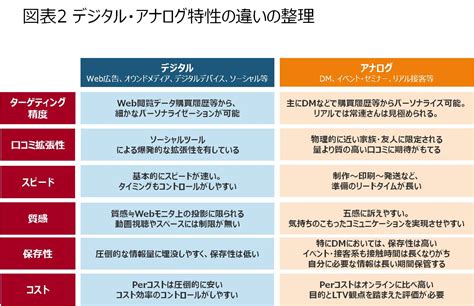

つまり「どちらが優れているか」ではなく、「何を目的にするのか」で使い分けることが大切なのです。

デジタルとアナログは共存している

デジタル技術によって私たちの生活は大きく便利になりました。しかし、完全にデジタルだけで世界が成り立っているわけではありません。

-

音楽ではアナログレコードの温かみや深みが再評価されています。

-

時計やメーターでは、針の位置を一目で把握できるアナログ表示が役立つ場面も多い。

重要なのは、新旧で判断するのではなく、それぞれの本質を理解して賢く使い分けることです。

さいごに

「デジタル=新しい」「アナログ=古い」という単純なイメージは便利ですが、物事の本質を見誤らせる危険もはらんでいます。

デジタルは人に分らないように割愛して。ある範囲を一つの数字としています。他の動物には私たちがスムーズに動いているように見えてもパラパラ写真の様に急に変わる画像の連続と打つ散る事もあります。

これからの時代、私たちはテクノロジーの仕組みをより深く理解し、「何を残し、何を変えるのか」を自分の頭で考え、選び取っていく力がますます求められるのではないでしょうか。