はじめに

大正デモクラシーとは、大正時代(1912~1926年)に日本で展開された民主主義的な動きや政治・社会の変化を指します。明治時代の専制的な政治から、より自由主義的・民主主義的な方向へと進んだ時期で、日本の近代化の重要なステップとなりました。大正デモクラシーの挫折と軍部の台頭が、二・二六事件を経て日本の軍国主義化を決定的にし、最終的に太平洋戦争へとつながったと捉えられます。

背景

- 日露戦争(1904~1905年)後の社会変化

→ 戦争による国民の負担増大と、それに対する不満の高まり - 経済の発展と都市化

→ 労働者や中間層の拡大、知識層の成長 - 世界的な民主主義の潮流

→ 第一次世界大戦(1914~1918年)による民主主義の発展、ロシア革命(1917年)など - 天皇機関説(美濃部達吉)

→ 天皇は国家の一機関であり、国民主権に近い考え方が広がる

2. 主な特徴

① 政党政治の発展

- 原敬内閣(1918~1921年)

初の本格的な政党内閣(立憲政友会)

「平民宰相」として、華族や軍人以外の政治家が首相に - 護憲運動(第一次:1912~1913年、第二次:1924年)

専制的な藩閥政治に反対し、憲政を守る運動

② 普通選挙の実現

③ 労働運動・社会運動の活発化

④ 思想・文化の自由化

大正デモクラシーの終焉

- 1925年、普通選挙法と同時に治安維持法が制定(共産主義・社会主義運動を弾圧)

- 1926年の昭和時代の始まりとともに軍部の台頭・国家主義の強化

- 1930年代の満州事変(1931年)や軍部のクーデター未遂(五・一五事件 1932年)で民主主義が後退

意義と影響

大正デモクラシーから戦争へ

① 大正デモクラシー(1910年代~1920年代)

〈特徴〉

〈限界〉

🡆 結果:「政党政治の発展」と「軍部の台頭」が同時に進むが、後者が強まる

② 二・二六事件(1936年)

〈背景〉

〈事件の概要〉

- 1936年2月26日、皇道派の青年将校が約1,400名の兵を率いてクーデターを起こす

- 斎藤実(元首相)や高橋是清(大蔵大臣)らを暗殺

- 昭和天皇が激怒し、軍の鎮圧を命じる → 反乱は失敗し、将校たちは処刑

〈結果〉

🡆 結果:「政党政治の崩壊」と「軍部の完全な支配」へ進む

③ 太平洋戦争(1941~1945年)

〈背景〉

〈開戦〉

- 1941年12月8日、日本軍が真珠湾攻撃を実行し、太平洋戦争が勃発

〈結果〉

まとめ

大政翼賛会

満州事変から太平洋戦争へと至る道のりにおいて、大政翼賛会は重要な役割を果たしました。その中心となったのは、政府・軍部・官僚・財界、さらには地方組織(町内会・隣組)など、各方面で権力を持つエリート層でした。1940年に設立された大政翼賛会は、政党を解散させ、国家総動員体制を確立するための組織でした。天皇を中心とした「国民の統一」を掲げ、実質的に一党独裁的な政治体制の確立を目指しました。その結果、個人の自由や政治的多様性は失われ、国家の戦争遂行能力を最大化するための体制が整えられていきました。

① 政府・政治家

- 大政翼賛会の発案者であり、「新体制運動」を主導

- 戦争遂行のための国民統合を目的とし、政党を解体しました

🔹 既存政党の政治家たち

② 軍部(陸軍・海軍)

🔹 陸軍の統制派(東條英機など)

🔹 海軍の一部

- 海軍は陸軍ほど積極的ではなかったが、戦争遂行のため協力

- 軍需産業の管理や兵員動員で関与

③ 官僚

🔹 内務官僚(高級官僚層)

④ 財界・経済団体

🔹 財界(日本経済団体連合会・産業界)

- 三井・三菱・住友などの財閥が戦時経済に協力

- 「大日本産業報国会」を組織し、労働者を戦争協力に動員

🔹 中小企業・商工業者

- 大政翼賛会の「翼賛運動」に参加し、軍需生産に協力

- 企業の独自活動が制限され、政府の管理下に置かれる

⑤ 地方組織・一般国民

🔹 町内会・隣組の指導者

- 地方レベルでの国民動員を担い、住民相互の監視・戦争協力を促進

- 戦争協力金の徴収や食料統制の実施

🔹 教育界(学校・教師)

🔹 農村の青年団・婦人会

- 戦争協力活動(出征兵士の支援、食料増産)を実施

- 「欲しがりません勝つまでは」などのスローガンを推進

大政翼賛会と民族主義の関係について考えると、日本における国家主義的な動きの中でどのように民族主義が活用されたかが重要なポイントになります。

1. 大政翼賛会とは何か

主義との関係

大政翼賛会は、民族主義(ナショナリズム)を強く利用しましたが、その性質は一般的な民族主義とはやや異なる形態を取っていました。

(1) 天皇中心の国家主義

- 伝統的な「国体」観念を強調し、天皇を頂点とする「大日本帝国の国民」としての一体化を目指しました。

- これは「天皇を中心とする日本民族の優位性」という形で民族主義を利用し、「皇国史観」に基づくイデオロギーを国民に浸透させました。

(2) 排外的民族主義の利用

- 日本民族の優越性を強調し、アジア諸国への「指導的役割」を正当化しました(大東亜共栄圏の思想)。

- 中国・朝鮮・東南アジアの支配を正当化するため、「八紘一宇」などのスローガンを掲げ、日本民族の使命として「世界の調和」を謳いましたが、実際には侵略を正当化する論理でした。

(3) 欧米への対抗意識

- 欧米列強の「帝国主義」と対峙するために、日本の「民族的団結」を強調しました。

- 欧米文化を敵視し、日本独自の文化と伝統を重視する「日本主義」を推進しました。

3. 民族主義の歪曲

大政翼賛会の民族主義は、伝統的な民族の自立や文化の尊重というよりも、国家総動員体制の強化のために利用された側面が強いです。つまり、国民を統制し、戦争を遂行するための道具として民族主義を活用したのです。

4. 結論

大政翼賛会は、天皇制国家主義と結びついた特殊な民族主義を推進し、戦争遂行のために国民の団結を強調しました。しかし、その民族主義は、排外的な性格を持ちつつも、国家主義と融合し、結果として国民の個人の権利を抑圧し、戦時体制を維持するための手段として機能しました。

水平社

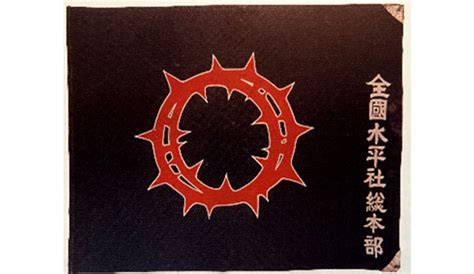

水平社(全国水平社、1922年設立)は、被差別部落の人々が自らの解放を目指した運動団体であり、日本初の本格的な人権運動の一つでした。この水平社の運動において、「左右」の立場の違いがどのように現れたかを考えてみます。

1. 水平社の基本理念

- 「人の世に熱あれ、人間に光あれ」 というスローガンを掲げ、被差別部落の人々が差別に対して主体的に闘うことを宣言。

- 天皇制国家の中での部落解放を目指す路線と、より根本的な社会変革を伴う路線の対立が徐々に生じていった。

2. 右派的な立場

水平社の中でも、天皇制を否定せず、国家の枠組みの中で差別撤廃を求める立場がありました。

- 保守的な立場:「天皇を中心とした国家の中で、部落民の地位向上を図る」

- 部落の地位向上運動:「同和政策の推進を求め、教育・福祉を通じて差別を解消しようとする」

- 戦時体制下では、国家総動員に協力し、水平社も戦争遂行のために動員された。

3. 左派的な立場

一方で、水平社の一部は、より急進的な社会変革を目指し、マルクス主義・社会主義の影響を受けたグループが台頭。

- 階級闘争的な視点:「部落差別は封建的な身分制の残存であり、資本主義を打破しなければ解決しない」

- 共産党との連携:「被差別民の解放は、労働者階級全体の解放と結びつく」

- 戦後の部落解放同盟:「戦後の部落解放運動は左派の影響を強く受け、日本共産党との関係が深まった」

4. 結論

水平社は一枚岩ではなく、国家の枠組みの中での改革を目指す右派と、より革命的な変革を目指す左派に分かれていきました。戦前は右派が主流でしたが、戦後は左派の影響が強まり、特に部落解放同盟の活動には社会主義・共産主義的な要素が色濃く反映されることになりました。

さいごに

民族主義と太平洋戦争は深く結びついていました。日本国民を単一民族とみなし、先祖崇拝を通じて国民の統一を図る中で、皇国史観が強化されました。人々は哲学的な探求よりも、「偉大な先祖を持つ民族」としての誇りを選びました。 これは他民族を見下すことで、見下された人々のプライドを削ぎました。

太平洋戦争を軍部の暴走と捉えるのは容易ですが、詳しく見れば、一般国民こそが軍部の暴走を支える原動力となっていたことがわほとんどの人が、「戦争反対」には賛成するでしょうが、それだけでは全く足らないと思います。民族主義には簡単に陥るでしょうが、同じ過ちを繰り返さぬよう、歴史を正しく理解し、教訓を活かしていくことが重要です。